(写真はイメージです/PIXTA)

(写真はイメージです/PIXTA)

2016年~2020年の平均出生率と出生数増減の関係

1996年に東京都において女性の転入超過(転入数>転出数)が発生以来、東京都には20代前半人口を中心に右肩上がりに移動による人口増加が発生した。2008年のリーマンショック以降には、地方における就職環境の悪化がとりわけ女性に影響したとみられ、女性の転入超過傾向は強まり、男性の転入超過数を凌駕する状態が恒常化した。コロナ禍でもこの傾向に変化はなく(むしろ強まる傾向)、昨年2021年には、東京都は就職時期に該当する20代前半を中心に女性のみが転入超過する、という状況となっている。

「出生率=出生数/15歳から49歳の女性人口」(各歳で計算して足しあげたものがTFR)であるので、多くの20代前半の未婚女性が流入超過する東京都のTFRは低位で推移する一方で、女性人口(出産可能な人口の母数)が右肩上がりに増えた。その結果、東京都の出生数は1995年から2020年の25年間で多子化(出生数増加割合103%)という状況となった*4。

最近、20代後半の若者がSNSで「自分は白書などで少子化をよく勉強しているが、東京都の出生率の低さに東京が少子化の諸悪の根源だと思っている」とツイートしたのを見かけた。このツイートの例は、彼が特殊事例ということを示しているわけではない。このような考え方が世間で一般的であるといっていいほど誤解が多発しているのである。

人口問題の研究者として筆者は、TFRに対する世間一般の誤解の深刻さを感じ、TFRの高低で自治体の少子化対策の巧拙が論じられ、その自治体の実態に対する誤ったイメージが広まることへの危機感を禁じ得なかった*5。

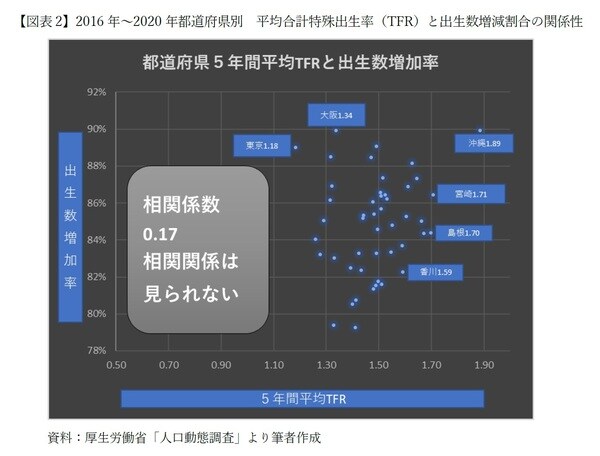

ここで重要なエビデンスを提供したい。2016年から2020年の5年間の都道府県別の平均TFR(そのエリアが維持したエリア内女性1人当たり平均出生力)と、出生数の5年間増減割合(そのエリアの少子化政策の効果)の関係性は以下のとおりである(図表2)。

分析の結果、2016年から2020年の5年間におけるTFRの高低で、都道府県の少子化度合いを測定することはできない(なぜなら両者の間に関係性がみられないから)、という明確な回答を得た。

都道府県間でこのような状況であるので、市町村単位ともなればさらに人口移動の影響が甚大となり、ますますTFRの高低で少子化対策を議論することは無意味な状況にあることは想像に難くない。実際、出生数が周辺エリアよりも激減しているエリアであるにも関わらず、周辺エリアよりもTFRが高いことを根拠に「少子化対策では他よりも効果が出ている。頑張れている」と誤解した主張をする自治体も多いと聞く。

あるエリアから講演会を受け、講演タイトルを「なぜ~(エリア名)の出生数は激減したのか」と連絡し、資料を提出した。しかし、当日現地に赴くと、会場前の看板には大きく「なぜ~の出生率は激減したのか」と貼り出されていた。TFRを上げれば少子化対策になる、という強固なアンコンシャス・バイアスを打破しないことには、自治体単位での人口の未来はない。

日本の自治体における少子化政策は、先ずは発生している実態の測定方法を正しく理解する、という政策策定の最上流から見直しを迫られている。

*4:「東京一極集中で激変した「出生地図」―都道府県4半世紀出生数減少率ランキングは何を示すのか/ニッポンの人口動態を正確に知る(2)」を参照。

*5:よくある取材として、出生数が大きく減少しているにも関わらず、「OO市はTFRが高いが、どのような少子化対策が成功しているのか」や女性が大量に流出超過しているにも関わらず「OOは女性の幸福度が高いが何が要因か」等がある。実態にあわないイメージを抱く要因に、人流をみない割合指標の罠がある。