年々厳しさを増す夏の猛暑。いまや最高気温が40℃以上となる「酷暑」も珍しくありません。都市部の暑さを引き起こす原因が都市部外にまで影響を与えたり、降雪エリアでも40℃近い猛暑日が観測されたりと、日本の夏は厳しさを増す一方です。今回は『47都道府県の怖い地理大全』(彩図社)より一部を抜粋し、日本を襲う猛暑の正体をみていきましょう。

都市部外にも影響する「ヒートアイランド現象」

いまや夏の気温は、南国の沖縄よりも東京や名古屋、大阪の方が高い。気象庁などが調査した8月の最高気温の月平均値(1991~2020年)によると、那覇が31.8度に対して大阪市は33.7度。猛暑日の平年日数は大阪14.5日で、那覇は0.2日である。この逆転には地球温暖化だけでなく、都市部特有の現象も関わっている。

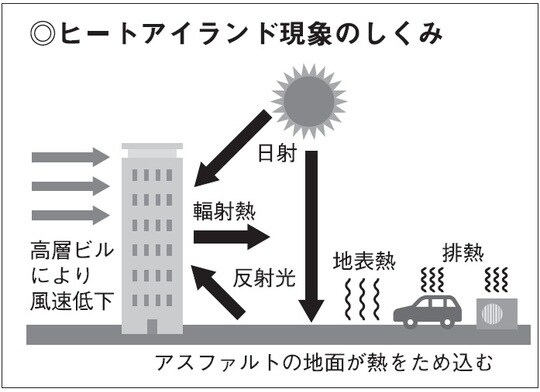

土の地面は土壌に水分を含み、気化熱で周囲の熱を下げる働きがある。しかし都市化で地面がアスファルトに覆われると、逆に熱を蓄積して周辺の気温を上げてしまう。建築物に備えつけられたエアコンの室外機や自動車からも大量の熱が排出され、気温上昇は加速する。

また、密集するビルは空気の流れを弱め、さらには太陽の直射光や地面から反射した赤外線を蓄積。夜になるとこれらの熱を放ち出し、気温を上昇させる。

これらの働きにより、都市部では局地的に気温の急上昇が起きている。高気温の場所が島のように浮かび上がることから、この現象はヒートアイランド現象と呼ばれている。

ヒートアイランド現象が日本で注目され始めたのは、1980年代からだ。当初は夜間の現象だといわれ、冬場の高温化が注目されていた。実際、ここ100年で大阪の冬の気温は平均2.5度、東京は4.2度も上昇している。2000年代から2010年代には夏場の異常高温が問題視され始め、昼間の高温化も珍しくなくなった。

この現象の悪影響は、都市部以外にも飛び火する。2007年には、埼玉県熊谷市で夏場の気温が40.9度を記録した。これは、秩父山地を越えた風がフェーン現象によって暖められたことに加え、東京都心のヒートアイランド現象で暖められた空気が海風で運ばれた結果である。

都市部の高温化は、さらなるエネルギー消費を促す。加えて熱中症や熱帯性の病の増加、大気汚染、生物の大量越冬による生態系への影響なども懸念されている。

現在、東京などでは排熱を地中に放出するなどの対策が進められている。今後は都市部に限らず、排熱との向き合い方を考えることが重要だ。