(写真はイメージです/PIXTA)

(写真はイメージです/PIXTA)

「就職による社会減」に向き合えるかが鍵

40道府県が社会減

総務省「住民基本台帳人口移動報告」2024年年報を分析すると、47都道府県中40道府県で社会減(転入数―転出数<0、国内人口移動による人口減)が発生した。社会増となったのは、1都3県、山梨県、大阪府、福岡県である。ちなみに2023年も7都府県が社会増で、山梨県が滋賀県に入れ替わっているが、両者ともに非常に小規模な数十人の社会増であるため、社会増としてポジティブ評価にまでは至らない。

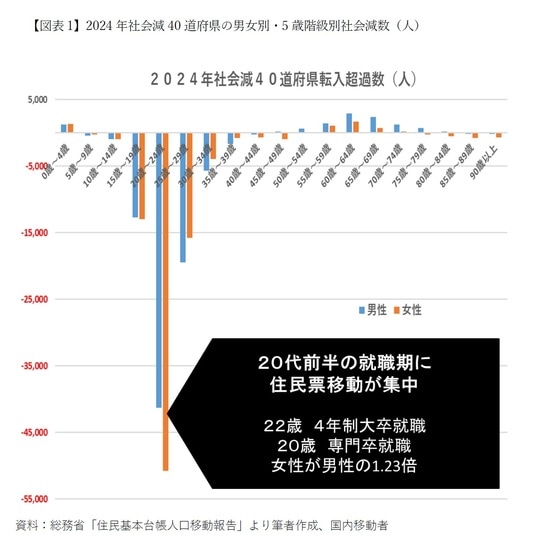

そして、2024年に社会減となってしまったこの40道府県の社会減の詳細を男女別、5歳年齢階級でみてみると、前年と変わらず、20代前半人口を大きく社会減させてしまっている(図表1)。

この年齢層の社会減は22歳(4年制大卒)が圧倒的に多く、23歳(1浪1留など)、20歳(専門卒)などが続き、就職による転居であることが読み取れる(ちなみに4月入社を前にした、3月の住民票移動が圧倒的となっている)。

また、図表1の通り、20代前半人口は男性よりも女性の方がかなり多く社会減している状態にある。しかし、これを「意外」と考える人は少なくないだろう。転入数、転出数の片道でみると男性の方が多いため、「自分の同級生で考えると、男性の方が就職で県外に出た気がする」からである。しかし、男性の方は地元から出ていく数が多いものの、地元に入ってくる数も多いため、差し引きでは女性ほど減少しない。一方、女性は男性よりは地元から出ていかないが、あまり入っても(戻っても)来ないために、差し引きで男性よりも女性の方が多く純減しているのである。