「サラエヴォ事件」を引き金に、ヨーロッパ全体を巻き込む戦争となった「第一次世界大戦」。渦中にあった大英帝国が、戦時下におこなった外交政策が、今日も紛争が続いている中東問題を引き起こす原因となります。立命館アジア太平洋大学(APU)名誉教授・学長特命補佐である出口治明氏の著書『一気読み世界史』(日経BP)より、詳しく見ていきましょう。

ドイツ組と大英帝国組、アメリカの国力は「1:1:1強」

第1次世界大戦の構図を確認します。もともと三国同盟がありましたね。19世紀に、ドイツとオーストリア、イタリアが結んだ同盟です。しかし、オーストリアと領土問題を抱えていたイタリアは、第1次世界大戦では当初、中立を守ります。ドイツ側には、3B政策で深く結びついていたオスマン朝(トルコ)がつきました。このドイツとオーストリア、オスマン朝の陣営を、現在では中央同盟国と呼びます。いわば「ドイツ組」です。

この「ドイツ組」に対峙したのが、露仏同盟を結んでいたロシアとフランス、そしてドイツと覇権を争う大英帝国です。こちらは「大英帝国組」と考えればわかりやすいでしょう。

第1次世界大戦はまず、このような「3ヵ国対3ヵ国」の構図で始まったわけです。戦場はヨーロッパです。

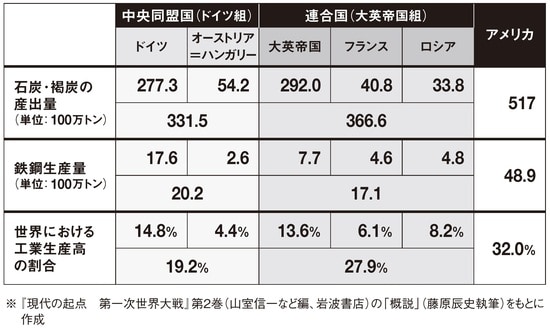

第1次世界大戦は総力戦でした。軍事力だけでなく、国全体の経済力、生産力で戦う戦争ということです。そこで両陣営を工業生産力で比べてみましょう。

下の図表を見ていただければわかる通り、中央同盟国のドイツ、オーストリア=ハンガリー帝国と、英仏ロシアの連合国3カ国の工業生産力は、かなり拮抗しています。中央同盟国にオスマン朝が加わることも考えれば、ほぼ互角といっていいでしょう。

しかし、この2つの陣営とほぼ同じか、それを大きく上回る工業生産力を、アメリカ1カ国が持っていました。

かなり大雑把にまとめれば、当時の列強の国力は、次のような数式で表せるでしょう。

ドイツ組:大英帝国組:アメリカ=1:1:1強

3強ですね。実際に戦ってみるとドイツが強く、まず、東のロシアをタンネンベルクの戦いでこてんぱんにやっつけます。次にドイツは、西のフランスを倒そうとしますが、フランスは意外にしぶとく、西部戦線は膠着します。

大英帝国が「一番弱いオスマン朝」に狙いを定める

西部戦線が膠着すると、大英帝国がひらめきました。「ドイツは強い。だったら、中央同盟国のなかで一番弱い国からやっつけよう」ということで、オスマン朝に狙いを定めます。英仏は、イスタンブールの占領を目指して、ガリポリの戦いを仕掛けます。ところが、オスマン朝にはムスタファ・ケマルという若い英雄がいて、全然勝てません。ムスタファ・ケマルは、のちのケマル・アタテュルクです。

目算が狂った大英帝国は焦ります。そしてアラブの指導者フサインに「フサイン=マクマホン往復書簡」と呼ばれる手紙を出します。「アラビア半島で、オスマン朝に反乱を起こしてくれ。そうしたらアラブの国をつくってあげよう。パレスチナへの居住も認めよう」と。

このとき、アラブ側に立って活躍したのがアラビアのロレンスです。