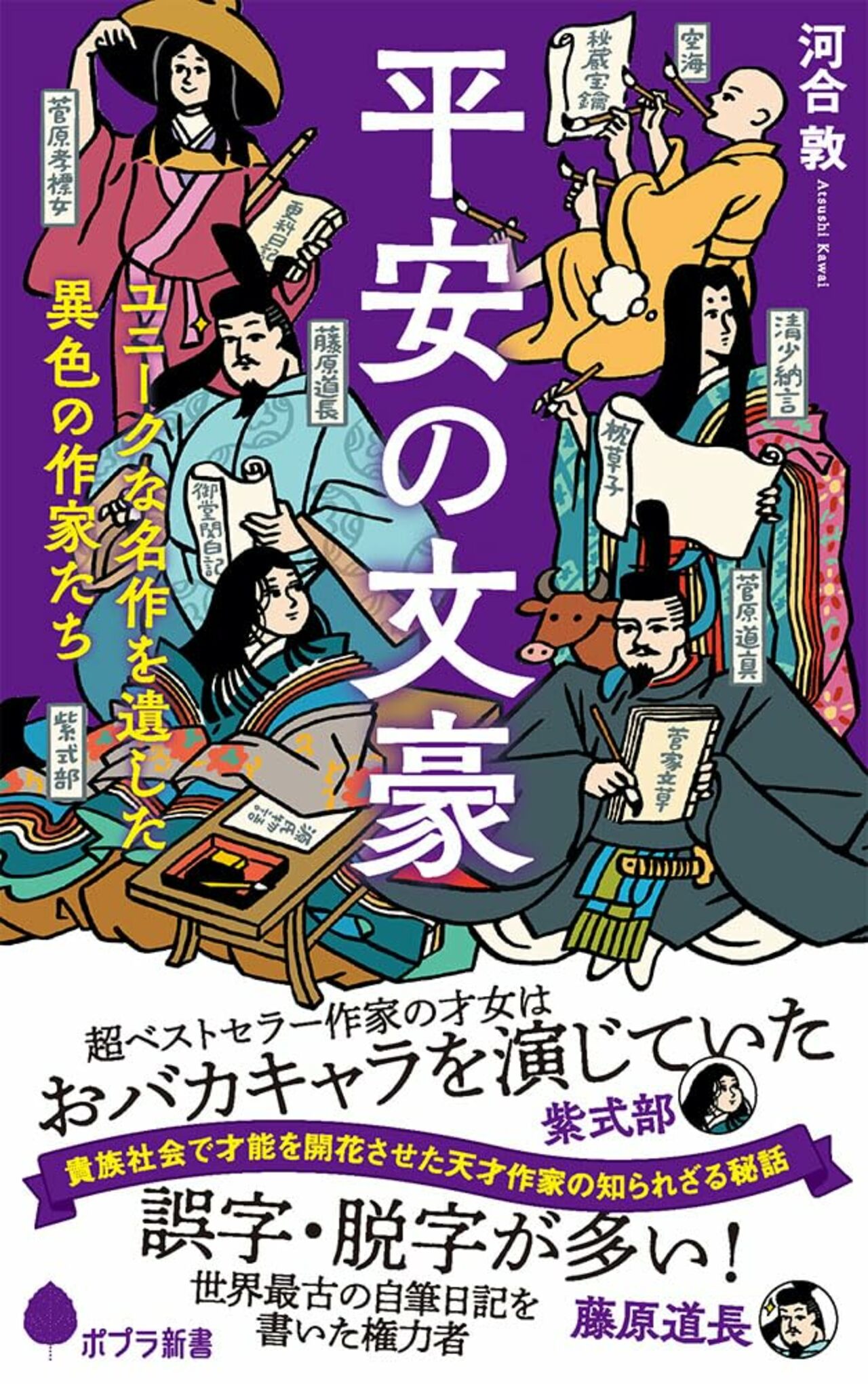

吉高由里子さんが紫式部を演じていることでも話題の大河ドラマ『光る君へ』(NHK)。藤原道長はじめ歴史の教科書に載っている貴族たちが次々に登場し、権謀術数渦巻く貴族政治を繰り広げます。ドラマでファーストサマーウイカさん演じる“ききょう”はのちの清少納言。快活な才女で“陽キャ”として描かれますが、その生涯は謎も多いとされています。本稿では、歴史研究家・歴史作家の河合敦氏による著書『平安の文豪』(ポプラ新書)から一部抜粋し、清少納言の代表作である『枕草子』について解説します。

三つに分類される読み物

『枕草子』という作品は、日ごろ感じたことを綴った、今でいうと随筆のような読み物だといわれることが多いが、それは、半分正解で半分正しくない。

枕草子の内容は、大きく三つに分類される。「春はあけぼの」にあるように、自然や日常など、さまざまな随想や評論、つまり随筆的章段が1つ。

2つめは、宮仕え時代のことを日記風に記した文章、日記(回想)的章段である。

そして、3つめが類聚(るいじゅ)章段だ。こちらは少々わかりづらいので、簡単に補足しよう。

類聚とは、同じ種類の事柄を集めるという意味である。『枕草子』には、同じようなものを集め、それらを巧みに短評して読者をうならせる章を多く設けている。これが類聚章段と呼ばれるものだ。その内容は、とくに千年後の現代人も大いに共感できるものが多く、だからこそ『枕草子』はずっと読み継がれてきたのだと評される。

たとえば、「うつくしきもの(かわいらしいもの)」として清少納言は、いくつも自分がかわいいと思う事柄を列記していく。「すずめの子が、ねずみの鳴きまねをすると、踊るように近づいてくること」や「親鳥がひよこを連れて歩いている様子」などをあげており、現代の私たちの感覚とさほど変わりない。さらにいくつか紹介してみよう。

「ありがたきもの(めったにないもの)」と題して、「舅に褒められる婿。姑に思われる嫁。主人をそしらない従者。異性や同性に関係なく、とても親しくなった者どうしが最後までずっと仲が良いこと」と記す。ユニークな視点であり、しかも私たちも得心できるものになっている。

続いては「はしたなきもの(きまりや体裁が悪いもの)」。

「他の人を呼んでいるのに、自分のことだと思い込んで出ていってしまったとき。人の悪口を言っているとき、それを子供が聞いていて、本人の前でしゃべってしまうとき。悲しい話を聞いて、心からかわいそうだと思っているのに、なぜか涙が出てこないのはばつが悪い。逆にめでたいことを聞いているのに、なぜか涙があふれてしまうとき」

「わかる。わかる」という声が聞こえてきそうだ。さらにもう一つ。

「ただ過ぎに過ぐるもの(どんどん過ぎてしまうもの)」は、「帆を上げた舟。人の年齢。春、夏、秋、冬」を上げている。

うまく集めたものだし、よく考えついたと感心する。

では、『枕草子』の作者・清少納言とは、いったいどんな女性なのだろうか。

河合 敦

歴史研究家/歴史作家