(写真はイメージです/PIXTA)

(写真はイメージです/PIXTA)

生存数グラフは「三角形」から「台形」へ

日本は世界に名だたる長寿国である。そんなことはもはや言うまでもない。「人生100年時代」という言葉が耳慣れて久しい。毎年のように平均寿命が更新されたことが報じられ、いったいどこまで平均寿命は延びていくのだろうかと思わずにはいられない。

そんな中、2025年5月20日にロンドンで開催されたLIFE ILS Conference2025の基調講演1において、ブライトン大学のリチャード・ファラーガー教授が、哺乳類の老化を引き起こすメカニズムの一部が既に解明されていることや、将来的には現在のような死亡率の仮定が崩壊する可能性について言及した。

私は医学の専門家ではないのでメカニズムについての詳細はさておき、ただでさえ日進月歩で伸びていく人類の寿命について、「死亡率の仮定が崩壊」とはまた大げさなことを言うなと思い、それでは死亡率がどのような変遷をたどってきたのか、すなわち死亡率の改善の推移と平均寿命の延伸について調べてみた。

データは厚生労働省の公表している『完全生命表』を用いた。国民生命表は5年ごとの国勢調査に合わせて作成される生命表2であり、1891~1898年の死亡概況を表した第1回から、戦後1947年の第8回生命表(第7回は欠番)を経て現在最新の第23回生命表へと至る。

この生命表は生存者数の実数を表記したものではなく、出生者数が10万人とした場合の各年齢の生存数・死亡数などの推移を男女別に記載したものとなる。各年齢には、生存数・死亡数のほかに、生存率・死亡率・平均余命などが記載されている。0歳時点の平均余命が平均寿命である。

第1回と、第8回から視覚的煩雑さを避けるべく5回置き(8・13・18・23回)の完全生命表による年齢ごとの生存者数のグラフを見てみよう。

第1回(戦前)・第8回とそれ以外とでは男女ともに大きな違いがある。言うまでもなく新生児の死亡率が戦後劇的に改善されたことが要因と推察される。戦前・戦後直後では直線的に生存数が減少していたものが、(新生児の死亡率改善を差し引いても)若齢層ではほぼ死亡しなくなり、一定のラインを超えると加速度的に生存数が減少するという傾向が見てとれる。概形としては三角形から台形へと変化したと言えるだろう。最終年齢は、変化していないとまでは言わないまでも、生存数がほぼ0となる年齢は大きくは変わっていないように見える。なお、表示していない回についても、徐々に死亡率が改善するように前後の回の間に概ね収まっている形である。

伸び続ける平均寿命、頭打ちの「最終年齢」

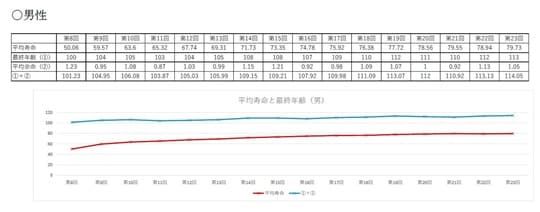

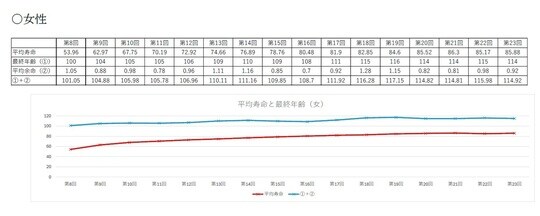

以下は、完全生命表に記載の最終年齢と、その年齢での平均余命をまとめた表である。こちらは視覚的な煩雑さがないため第8回以降各回を表示している。

完全生命表において、「最終年齢の死亡率」が1になっていない場合があったため、表示上の最終年齢(①)に最終年齢における平均余命(②)を加えた年齢(①+②)を各回の完全生命表における最終年齢と見なした。あくまで完全生命表から評価される最終年齢であって、その時代の実在する最高年齢者を表すものではない点や、テールの情報なので確度は相応に下がってしまうことは十分理解および注意が必要だが、完全生命表から得られる「この時代の死亡率によると概ねこの年齢まで生存者がいると想定される年齢」の参考にはなるかと思う。

この表を見て、最終年齢も延び続けていると捉えるか、頭打ちになっていると捉えるかは、人による部分もあろうかと思うが、筆者には「(女性の平均寿命は第21回が最大であるものの)平均寿命は緩やかに伸び続け、一方最終年齢は頭打ち」という印象を受けた。上の生存数のグラフでいうと、やはり最終年齢の位置はほとんど動かず、台形が長方形に近づいていく(それによって平均寿命は緩やかに延びる)というイメージだ。

2016年に英科学誌ネイチャーに発表された研究3によると『人間の寿命の限界は115歳(くらい)』とのことだ。これはまさに第23回完全生命表の時点でほとんど限界に近付いており、「頭打ち」の印象を補佐するものと言えるのかもしれない。

人類の寿命は乳幼児の死亡率の改善、医療・公衆衛生の発展、生活環境の改善などを受けて延伸し続けてきた。従来の寿命の延伸は「人類の死ぬ要因の排除」と言えるのかもしれない。人間の潜在的な生きる能力を最大限に引き出した、と言い換えるのであればその最大限が「およそ115歳」という結果であり、『限界寿命』と表現すべきものなのかもしれない。