世の中には無数の書物があります。定年後、ようやくゆっくり読書を愉しめると喜んだのもつかの間、「さて、何を読もう」と悩んでしまう人も少なくないのではないでしょうか。文藝春秋・編『定年後に読む不滅の名著200選』より、日本を代表する各界の著名人が推薦する、珠玉の名著を紹介します。

日本文学者・ロバート・キャンベル氏が、長年愛読する一冊

『桜の実の熟する時』/島崎藤村(新潮文庫)

明治23年(1890)初夏。19歳になった主人公岸本捨吉は身も心も健康にしてすこぶる多感。情欲の淵に沈みがちな彼であったが、この度ぎりぎり身を淵から引き揚げ、まじめに勉強しようと自分へ誓いを立てている。

読者には恋の実態をあまり知らせないまま、小説は出発する。というより、捨吉は出発する。冒頭の1枚目から東京の中をひたすら歩く。編み上げの革ブーツから下駄、下駄から草鞋に履き替えながら、とにかく起伏に富む明治東京の町中を歩きまくっている。

高いところは高輪台、ここに太陽が隅々まで射し込み、心の充実を求めに集う人々のための教会とミッションスクールが建っている。平坦なところはせせこましい日本橋界隈、10代の始めから彼のことを住み込み書生として養育してきた商人一族「田辺の家」があり、「小父さん」と呼ばれる主人との間に進路について駆け引きを展開する。

風のなかを歩くことで心を押し広げ、鬱々とした気分をほぐす術を捨吉は知っている。伴走するような感覚で我々も、若者特有の背伸び感と恐れ、疼くような自由への願望、その挫折を一本一本ちがう通路を眺めながら、追体験する。

たとえば冒頭のシーン。品川停車場の手前から高輪台を上っていくと複数の坂道があり、捨吉は広大な旧大名下屋敷の中を突っきっていく。捨吉には数少ない静かでプライベートな空間になっていると同時に、ここは育てられた日本橋のことを思いださせてくれる。下町に帰ると温かい。

しかし人口と活気と寂しい思い出がギュッと詰まっているので、歩きながら過去が静かな「今」に染みこみ、未来までを悲しい色に染め上げようとする。いったん就職する女学校に通じる牛込見付も、「捨吉の好きな通みち路」の一つである。

『春』や『新生』などと同じように、この小説は作者自身の体験をなぞるようにできている。パリに渡る前から外遊中、帰国の後に筆を執り続け、大正8年に単行本として刊行した。

私はむかし、初めて読んだときに若い作者の「事実」を一々年譜に照合して点検しながら、読み進めていった。今は逆だ。ストーリーの成り立ちが気にならず、むしろ青年の行動半径がかれの志とどう結び合うかとか、風景の変化などに心を打たれることが多くなってきている。

小説の中を歩くような、不思議な浮揚感がうれしい。

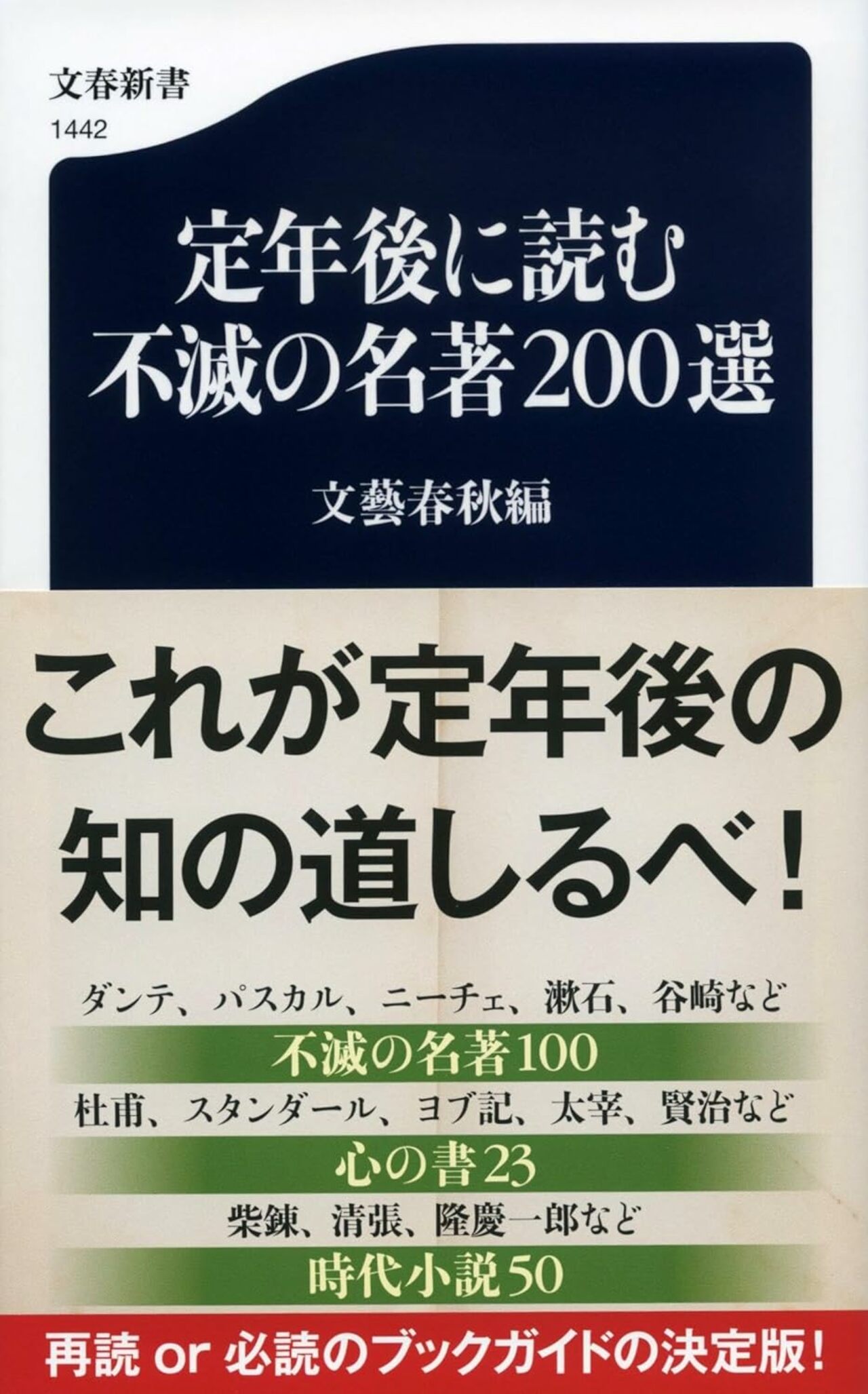

文藝春秋・編