一般的に「魚は健康にいい」と言われます。しかし、本当にそうなのでしょうか? また、これが科学的根拠に基づく話であれば、どれぐらい食べると良いのでしょうか。本記事では米国老年医学の専門医である山田悠史氏による著書『健康の大疑問』(マガジンハウス)から一部抜粋して、魚の摂取と健康の関連性について解説します。

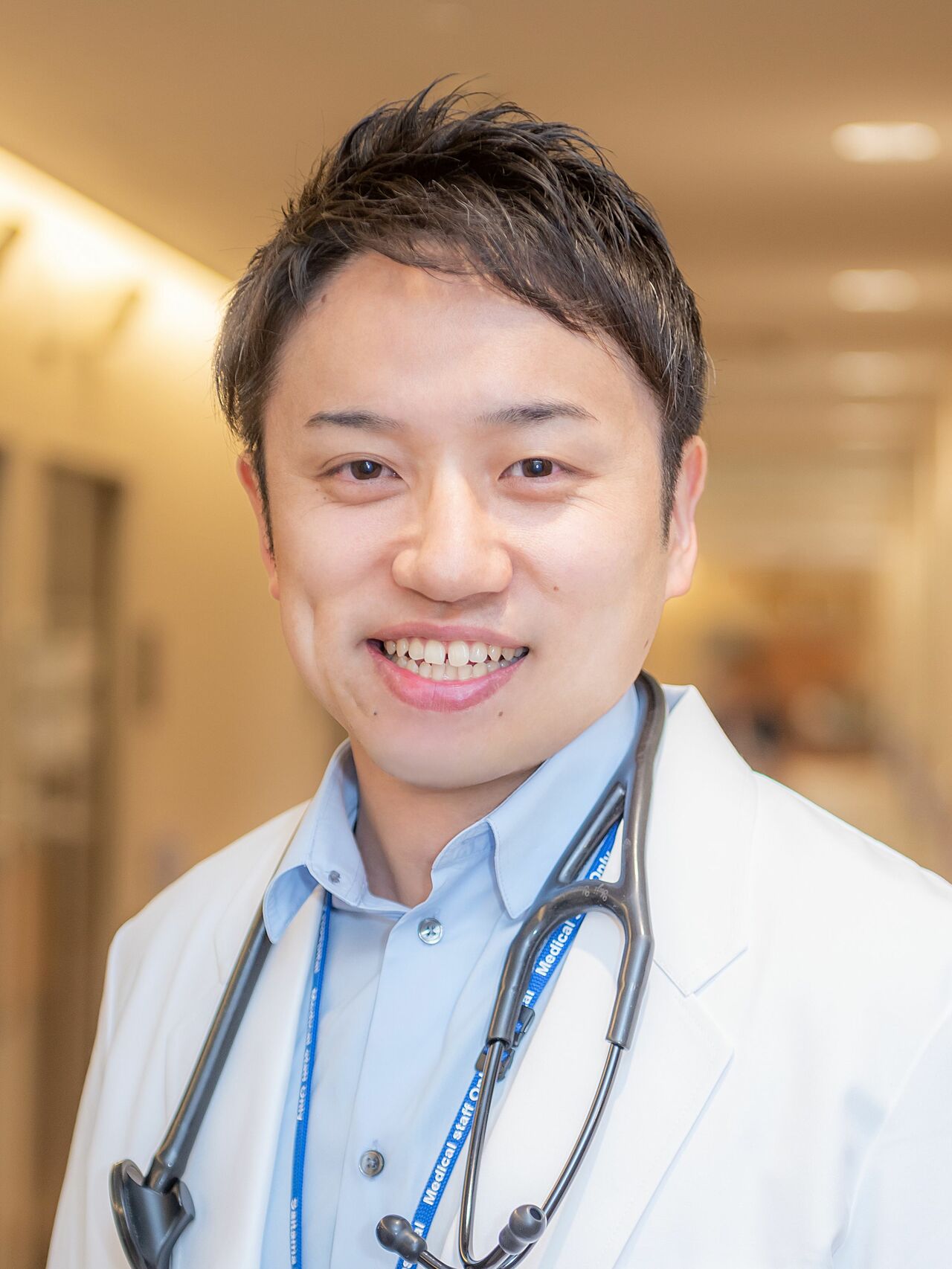

(※写真はイメージです/PIXTA)

「魚は健康にいいからたくさん食べよう」→実際には「益」も「害」もあるという事実【内科専門医が解説】

「魚は体に良い」とよく言うが…

「魚は体に良い」というイメージは皆さんがなんとなくお持ちかもしれませんが、これにはどのぐらいの科学的な根拠があるでしょう。また、もし「体に良い」とすれば、どのぐらい食べるのが良いのでしょう?

魚介類には、「心臓を守る」効果が期待されるエイコサペンタエン酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)と呼ばれる脂肪酸が豊富に含まれており、この2種の栄養素はほとんど魚介類からしかとれません。また、これ以外にも、ビタミンD、リボフラビン、カルシウム、鉄などの栄養素も豊富に含んでいます※1。

これだけ聞くと、一つひとつの成分のことはよく分からなくても、なんとなく「体に良い」と思えませんか? では、次の文章はどうでしょう。

魚には、海洋に含まれる水銀やその他の汚染物質が含まれます。水銀は過量に摂取した場合、神経系への毒性が、ダイオキシンやポリ塩化ビフェニル(PCB)と呼ばれる汚染物質には発がん性が指摘されています※2。

こう聞くと、今度は一気に魚は「体に悪い」ものに思えるかもしれません。これらはいずれも真実といえば真実であり、どの側面が切り取られるかによって、認識が大きく左右されることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

だからこそ、情報の取り方には注意が必要なのです。ここで振り返っておきたいのは、物事には必ず益と害の両者が併存しているということです。その中で、益が害を上回ることがやるべきと判断され、逆の場合、避けるべきと判断されます。