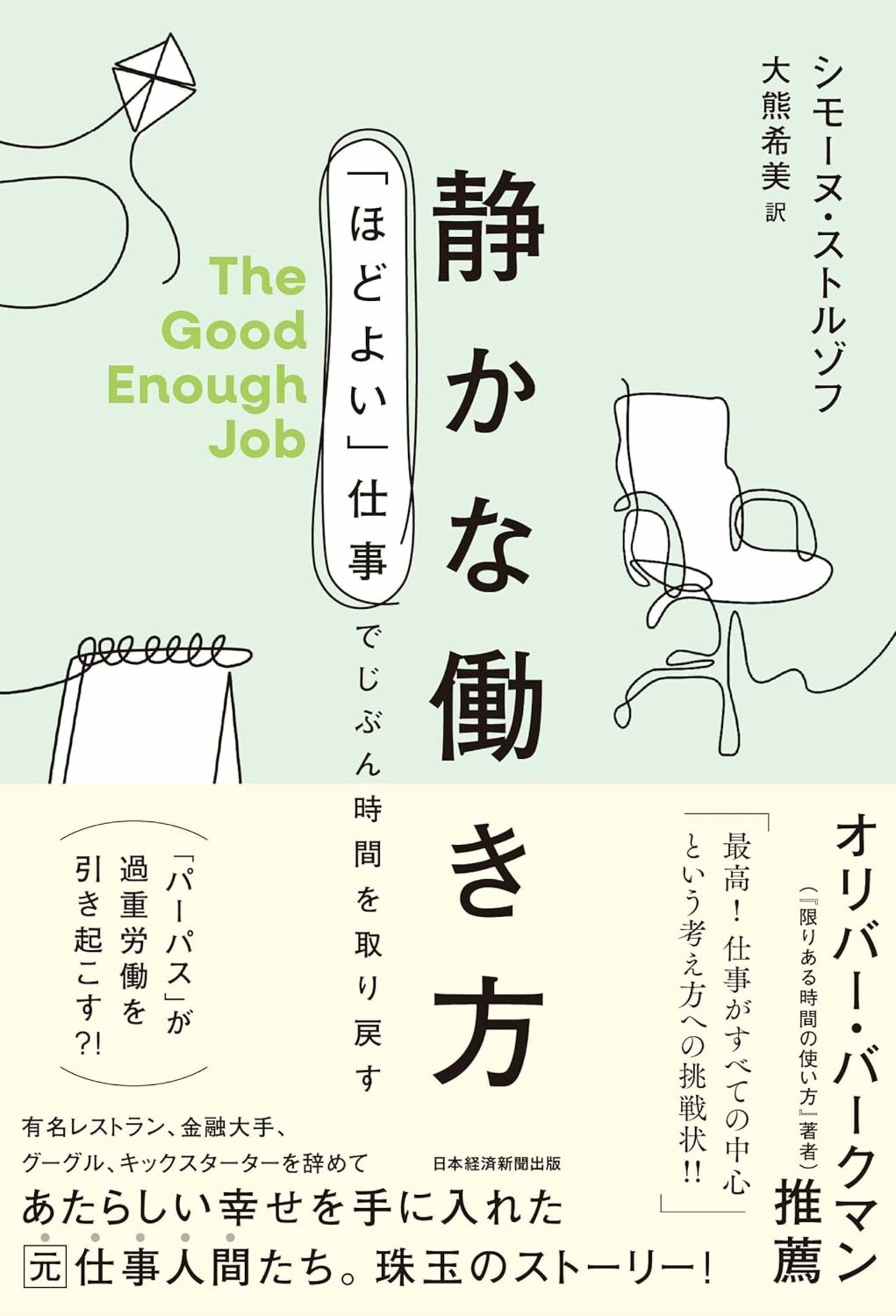

GAFAなど海外の大手IT企業の職場の様子を見て「こんなところで働いてみたい!」「福利厚生が充実しているんだろうな」と思う人は少なくないでしょう。しかしながら、過ごしやすい“職場”を用意することだけが福利厚生なのでしょうか。本稿では、有名デザインコンサル会社IDEOの元デザインリードであるシモーヌ・ストルゾフ氏による著書『静かな働き方』(日経BP 日本経済新聞出版)の第7章「さらば、おいしい残業特典」から、Googleで6年間働いていたソフトウェアエンジニアのブランドン氏と著者が一緒にGoogle本社のキャンパスを見学する一幕を抜粋します。社員にとって“本当の福利厚生”とは何なのかについて考えてみましょう。

テスラの電気自動車、おしゃれなカフェ…イケてる会社の福利厚生は何のため? グーグルの元エンジニアと訪れた本社で見た光景

1日の労働時間を引き延ばす制度は「福利厚生」と呼べるのか

グーグル創業者のセルゲイ・ブリンとラリー・ペイジが生まれる何十年も前、ジョージ・オーウェルやオルダス・ハクスリーのような作家たちは、『1984』(角川文庫)や『すばらしい新世界』(講談社文庫)でテクノロジーが人類を支配するディストピアを描いた。

「オーウェルは、人類はテクノロジーがもたらす抑圧に屈すると警告した」とメディア理論家のニール・ポストマンは説明する1。「しかし、人々から自律性、成熟性、歴史を奪うのにビッグブラザーは必要ないというのがハクスリーの考えだった。人々は抑圧された状況を喜び、考える能力を奪う技術を崇拝するようになると考えたのだ」

キャンパスを歩いていると、テック企業で働いていたときのことを思い出した。ジャーナリストになる前に働いていたスタートアップでは朝は温かい食事、夜はヨガのレッスンが提供されていた。ベンチャーキャピタルから調達したお金で会社はさまざまな特典を用意していたのである。

でも、今思い返せばこうしたものは社員を朝8時前から職場に来させ、日没後まで留まらせるものだ。そして社員も、ほぼ無意識に運転する長距離ドライバーのように、考えもなしに朝早くから夜遅くまで会社に通っていた。仕事が人生の中心になり、どの日がどの日だったか区別できないほど毎日が同じことの繰り返しだった。

1日の労働時間を引き延ばすこうした制度は、実のところ「福利厚生」でもなんでもなかったのである。

1 ニール・ポストマン「Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business(死を楽しむ:ショービジネス時代の公共議論)」(New York: Penguin Books, 2005), xix.