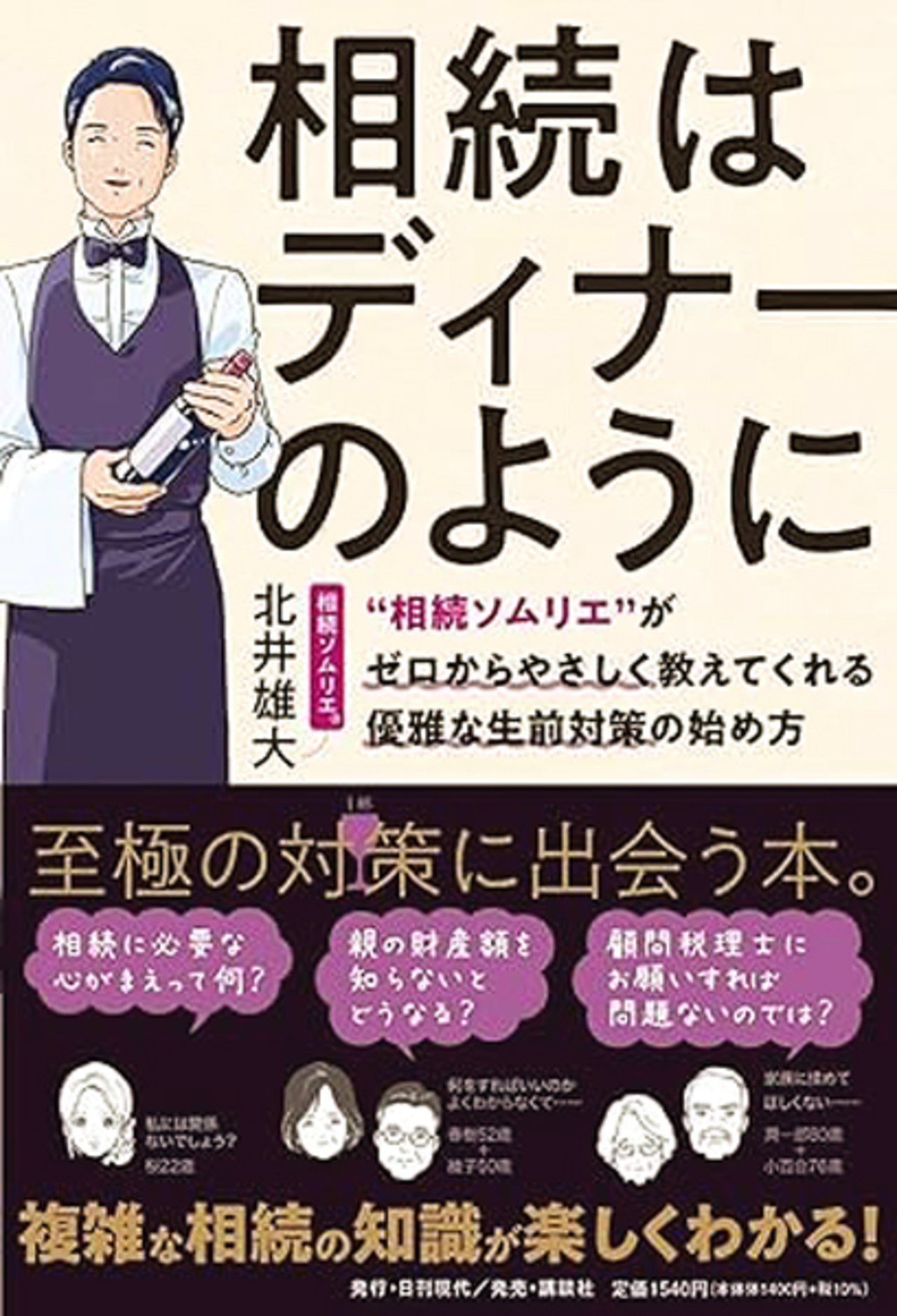

土地の相続の際、高額の相続税が課されることで、そこで暮らす人の生活を脅かすケースも少なくありません。そのため、残された家族の負担を軽減する「小規模宅地等の特例」という制度があり、「相続税が課税されるかどうかは、この特例が使えるかどうかで決まる場合も多い」と税理士の北井雄大氏は言います。北井氏の著書『相続はディナーのように ”相続ソムリエ”がゼロからやさしく教えてくれる優雅な生前対策の始め方』(日刊現代)より、詳しく見ていきましょう。

(※写真はイメージです/PIXTA)

5,000万円の土地評価額が1,000万円に!「相続税」をゼロにするために知っておきたい〈小規模宅地等の特例〉とは【税理士が解説】

「小規模宅地等の特例」が適用されることで相続税が非課税に

相続ソムリエ:では、相続人が3人の場合で考えてみましょう。相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円ですね。自宅の土地評価額が5,000万円、預貯金や金融資産が3,000万円あれば、控除額を超えるため、相続税を支払う必要があります。ここまではいいですか?

桜:基礎控除額の範囲内に収まっていないから、超過分が相続税の対象になるんでしたよね。

相続ソムリエ:正解です、よく覚えていましたね。ところが、「小規模宅地等の特例」を適用して、土地の評価額が5,000万円から1,000万円に下がったとしましょう。すると、預貯金等と合計しても評価額は4,000万円ですから、基礎控除の範囲内となり、税金がかからないのです。

小百合:すごいわ。本当にありがたい制度ですね。

特定居住用宅地等が認められるケース

1.被相続人の配偶者が相続する場合

2.被相続人と同居していた相続人(長男など)が相続する場合3.被相続人に配偶者や同居人がいないときに、相続前の3年間借家住まいの相続人が相続する場合

特定事業用宅地等が認められるケース

1.被相続人の事業を申告期限までに引き継ぎ、申告期限まで事業を営んでいる場合

2.被相続人と生計を一にしている親族の事業用宅地等であれば、申告期限までその土地で事業を営んでいる場合

貸付事業用宅地等が認められるケース

1.被相続人の貸付事業を申告期限までに引き継ぎ、申告期限まで貸付事業を営んでいる場合

2.被相続人と生計を一にしている親族の貸付事業用宅地等であれば、申告期限までその土地で貸付事業を営んでいる場合

北井 雄大

税理士