(※写真はイメージです/PIXTA)

(※写真はイメージです/PIXTA)

年金の損益分岐点は「健康寿命」と「平均余命」で変わる

前述の通り、2022年4月以降、年金の受給開始可能年齢が75歳まで引き上げられて、そこまで繰り下げて年金を受け取ると最大84%増額になるようになりました。もらえるはずのお金の受け取りを遅くするだけで1か月ごとに0.7%増えていくなら、預金するより「お得」といえます。

しかし、本当に繰り下げればお得かどうかは、年金をもらう人の寿命によって大きく変わります。たとえば、最大まで待機して75歳からもらい始めても、それから数年で亡くなってしまった場合、65歳から本来の金額でもらい続けていたほうが、トータルでもらえる年金額は大きくなります。

一方、健康に自信がないから、と65歳より前から繰り上げてもらい始めたものの、思いの外長生きして80歳、90歳まで生きた場合は、1か月ごとに0.4%減額された年金を長期に渡って受け取ることになり、長生きすればするほど、本来もらえる(または繰り下げで増額される)はずだった年金総額から差がついていきます。

とはいえ、「何歳まで生きるか」というのは誰にもわからないため、いつから年金を受け取り始めればいいのか悩ましいのですが、例として65歳、70歳、75歳の各年齢から受給を始めたとき、健康寿命(男性72.68歳、女性75.38歳/2019年)、65歳時点の平均余命を足した年齢(男性約85歳、女性約90歳)、それ以上長生きした場合で受け取れる年金の総額を比較してみました。

まず、繰り上げ受給を選んだ場合の減額率は以下の通りです。

【繰り上げ減額率】(1962年4月2日以降生まれの人の場合)

・60歳受給開始:24.0~19.6%

・61歳受給開始:19.2~14.8%

・62歳受給開始:14.4~10.0%

・63歳受給開始:9.6~5.2%

・64歳受給開始:4.8~0.4%

たとえば、65歳で受給開始した場合の年金額が79万5,000円の場合、受給開始年齢を60歳に繰り上げると60万4,200円(24%減)となります。

これに対し、繰り下げ受給を選んだ場合の増額率は以下の通りです。

【繰り下げ増額率】(1962年4月2日以降生まれの人の場合)

・66歳受給開始:8.4~16.1%

・67歳受給開始:16.8~24.5%

・68歳受給開始:25.2~32.9%

・69歳受給開始:33.6~41.3%

・70歳受給開始:42.0~49.7%

・71歳受給開始:50.4~58.1%

・72歳受給開始:58.8~66.5%

・73歳受給開始:67.2~74.9%

・74歳受給開始:75.6~83.3%

・75歳受給開始:84.0%

たとえば、65歳で受給開始した場合の年金額が79万5,000円の場合、受給開始年齢を70歳に繰り下げると受給額は112万8,900円(42%増)、75歳に繰り下げると146万2,800円(84%増)となります。

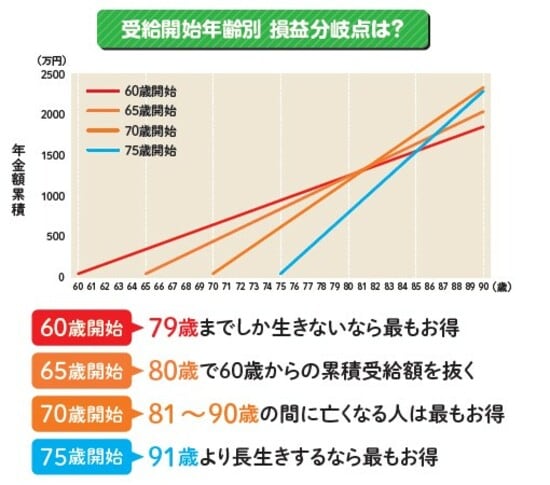

長生きすればするほどお得、ではありますが、75歳からもらい始めた人は90歳超えまで長生きしないと、65歳や70歳からもらい始めた人より生涯でもらう総額は少なくなり、1か月にもらえる額は増額はされていても、トータルでいうと「お得」とはいえません。([図表2]参照)。

受給開始年齢ごとの損益分岐点をまとめると、以下の通りです([図表3]も参照)。

【受給開始年齢ごとの損益分岐点(5歳刻み)】

・60歳受給開始:79歳までしか生きないなら最もお得

・65歳受給開始:80歳で60歳からの累積受給額を抜く

・70歳受給開始:81~90歳の間に亡くなる人は最もお得

・75歳受給開始:91歳より長生きするなら最もお得

健康なうちに年金をもらい始めるか、医療や介護が必要になる頃により多くの年金をもらうほうがいいのか、という観点もあるでしょうし、預貯金の状態や、仕事を取るか趣味の時間を取るかという必要性または価値観からの観点もあります。

これらを検討して受け取り開始時期を決めるといいのではないでしょうか。

小泉 正典

社会保険労務士小泉事務所 代表

特定社会保険労務士