パートナーを失えば怒涛の手続きラッシュがやってきます。その際、悲しみから郵便物に手をつけられずにいると、生活の支えになる大切な「緑の封筒」を見過ごしてしまうことも……。知らずに損をしてあとから後悔しないために、いますぐ確認をしてみませんか。本記事では夫を亡くした悲しみに囚われ、給付金の手続きを長らく行わなかった妻の事例を元に、年金生活者支援給付金についてFPの三原由紀氏が解説します。

ああ、もったいない…夫を亡くし、年金月14万円の節約生活を送る72歳妻。友人の「あのお金、もらってないの?」に唖然。引き出しの奥に放置した〈緑の封筒〉の「まさかの価値」【FPの助言】

「夫を見送った後、私の時間も止まりました」――年金月14万円で暮らす72歳妻の孤独

「夫が亡くなってから、ずっと時計の針が止まったようでした」

千葉県郊外の戸建てに一人暮らしをする72歳の中村弘子さん(仮名)は、夫の死から4年が経ったいまも、あの喪失感を忘れられません。

弘子さんの夫・修さん(享年72)は、地元の金型メーカーで定年まで勤め上げた技術者。職場結婚で家庭を築いた二人に子どもはいませんでしたが、その分お互いへの愛情は深く、共通の趣味である旅行をなによりの楽しみにしていました。

「大河ドラマの舞台になった場所を巡るのが好きで、退職後は平日割引を使って全国を回りました。歴史の話をしながら歩くのが、本当に幸せでした」

弘子さんは社宅時代、同僚の子どもたちに算数を教えるほどの子ども好き。「先生、先生」と慕われ、子どもたちに囲まれる日々は生きがいでもありました。結婚後も、若いころから両実家への仕送りやリフォーム代の援助を続けていたため、家計に余裕はありませんでした。それでも修さんの退職時には退職金を含めて1,500万円の預貯金を築いていました。

ところが4年前、修さんが「息が切れる」と訴え病院を受診。診断は慢性閉塞性肺疾患(COPD)でした。在宅酸素療法を続けていましたが、風邪をこじらせたことをきっかけに容態が急激に悪化。緊急入院から1ヵ月後、治療の甲斐なく帰らぬ人となりました。

「コロナ禍の面会制限で、最後にちゃんと顔を見て話すこともできませんでした。もっとなにかできたはずなのに……」

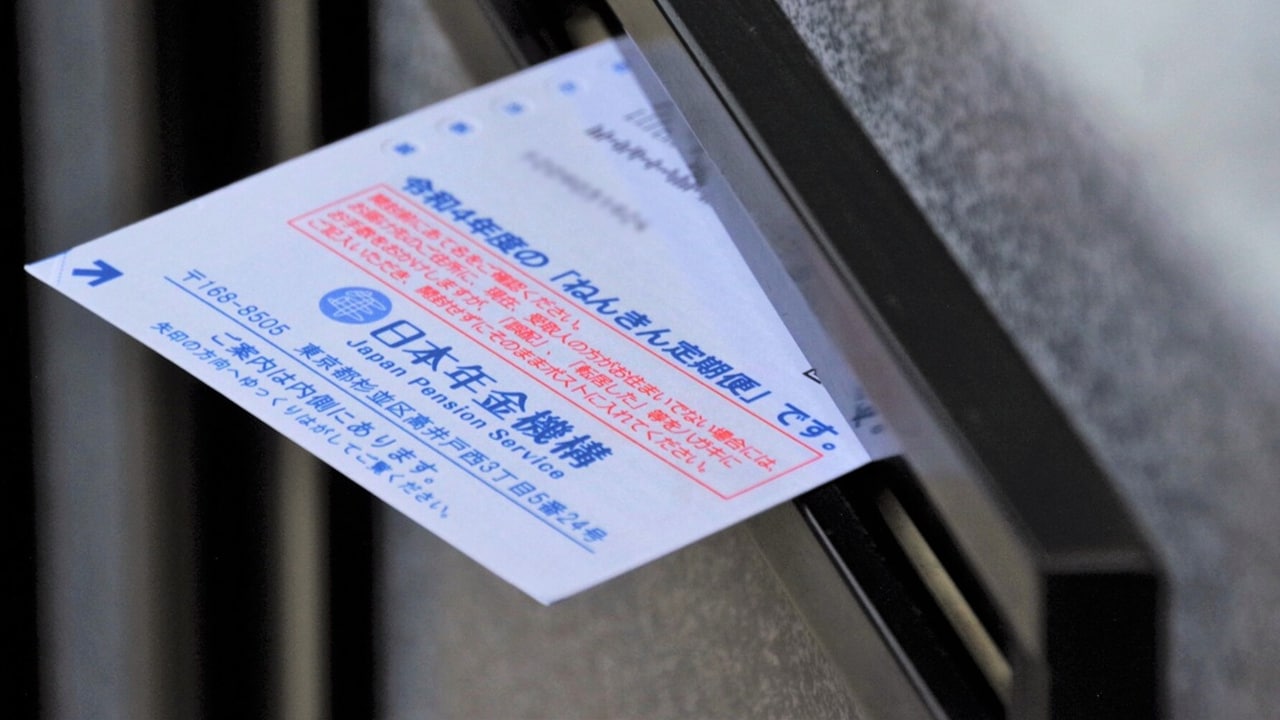

その後、弘子さんは最低限必要な遺族年金の手続きだけを済ませ、山積みになった郵便物には目もくれずに引きこもるような生活に。投資が趣味だった夫宛てには、不動産投資や証券会社からの案内が連日のように届きましたが、見る気力も起きませんでした。月14万円の年金と預貯金を切り崩しながらの節約生活が始まったのです。

「預貯金の残高は現在1,400万円ほど。施設に入るときの最後の砦として、なるべく温存しなくちゃ」と、仏壇の前で語りかける日々が続きました。