超高齢社会の日本において、「親にはできる限りのことをしてあげたい」という考えは禁物です。親の介護を人任せにしない“義理堅い日本人”を待ち受ける恐怖の未来について、そうならないための対策とともに詳しくみていきましょう。芸人の安藤なつ氏と介護ジャーナリスト太田差惠子氏の共著『知っトク介護 弱った親と自分を守るお金とおトクなサービス超入門 第2版』(KADOKAWA)より、詳しく解説します。

50歳が80歳を介護→片道1,000円の交通費のせいで老後破産に!? …親思いな“義理堅い日本人”の末路【安藤なつと介護ジャーナリストの対談】

介護はひとつのプロジェクト…子どもの役割は「司令塔」

□周りを巻き込んだ介護の体制作りをする

□家族ができない介護はプロに任せる

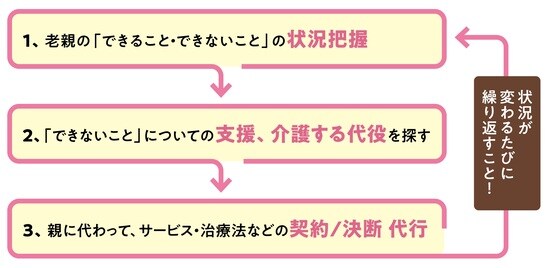

□親の状況を知る。「できること」「できないこと」の確認

安藤:親の介護って、やっぱり子どもが全面的にやらなければいけないって思ってしまうのですが。離れて暮らしていると難しいような。

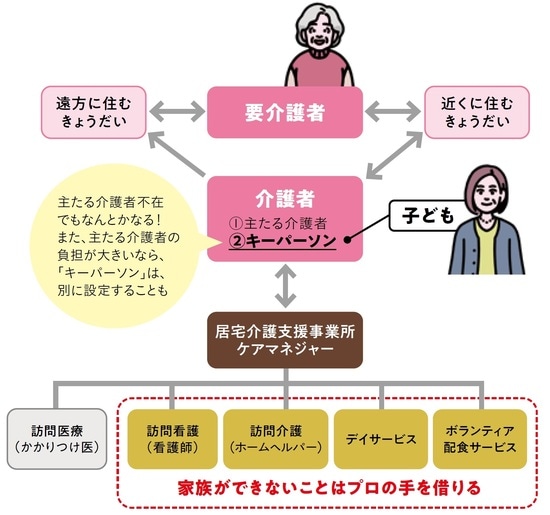

太田:親に介護が必要になったら、介護の体制作りをまず考えます。介護を「ひとつのプロジェクト」と考え、サポートできる人たちをそのメンバーと考えます。

安藤:「ひとつのプロジェクト」ですね。みんなが親の介護というプロジェクトのために一致団結するってことですね!

太田:参加するメンバーには、まずは、介護の中心を担う「主たる介護者」がいます。通常、両親がそろっていれば、元気なほうの親が担当し、主な役割としては、身体的なケアや精神的なケアを担います。

安藤:元気なほうの親か……。でも介護する親も高齢だとなかなか大変ですよね。

太田:もちろん、すべてを1人ではやりきれません。できない部分を子どもがサポートしたり、プロの手を借りたりなど、みんなで役割を分担していくのです。この人たちもプロジェクトのメンバーなのです。最近は1人暮らしで、主たる介護者が不在のケースも増えています。そんなとき、重要な役割を担うのが「キーパーソン」です。

安藤:「キーパーソン」って何ですか?なんだか重要そうな響き……。

太田:キーパーソンの主な役割は、外部との「調整・交渉・手続き」の窓口となり、家族間の意見の取りまとめをする人です。たとえば、介護サービスを利用する場合、申し込みや契約などの手続きが必要になります。またサポートする家族が複数いる場合も、外部との窓口は1つにしておかないと混乱するだけ。こういった役割は、必ずしも身近に暮らしている人がベストとは限りません。離れて暮らしている子どもでもできる役割なのです。

安藤:なるほど! 外部との交渉や調整は、普段仕事をしている子どものほうが向いていそうですね。