日本を代表する人気観光地、大阪のなんば・心斎橋エリア。かつて道頓堀の顔であった「大阪松竹座」や、今もなおなんばの顔である「高島屋大阪店」など、人々に長く親しまれる名建築を堪能ことができます。建築家である円満字洋介氏の著書『京都・大阪・神戸 名建築さんぽマップ 増補改訂版』(エクスナレッジ)より、大阪に訪れたら是非足を運びたいスポットを紹介します。

日本を代表する名匠「黒川紀章」「村野東吾」の建築が堪能できる!…大阪〈なんば・心斎橋〉で是非足を運びたい「名建築」13選

シンプルながらも美しい、長く愛される名建築

07.黒川紀章の伝統継承「国立文楽劇場」

千日前通りに面した国立文楽劇場は、前身である朝日座の面影をベースにしている。おもしろいのは黒いタイルと白い目地の取り合わせだ。これも朝日座のイメージを踏襲している。吉田五十八の設計した朝日座は、黒地に白い斜め格子のラインが入ったなまこ壁風のデザインだった。黒川は大きく湾曲させたファサードの表面に、かつての朝日座のイメージを貼り付けたわけだ。わたしはよく考えられた建築だと思う。

08.“グレートサバイバー”文化財「大阪日本橋キリスト教会」

日本一の交差点から少し南の大阪日本橋キリスト教会で、以前お話をうかがったことがある。大阪大空襲の夜、集まってきた信者さんたちが防火戸を次々と閉めてまわり、そのおかげで内部に火が回らずにすんだという。危機を乗り越えた建物のことをグレートサバイバーと呼ぶが、この教会堂はまさにそれだ。現在はきれいに改修され、登録文化財となっている。大切にされている建物を見るのは気持ちがいいものだ。

09.上質で濃厚な名古屋アールデコ「高島屋東別館」

日本橋3丁目角の高島屋東別館は、名古屋の建築家鈴木禎二の作品である。ここはもともと、名古屋に本店のある松坂屋の大阪支店だったのだ。ファサード全面を覆ったテラコッタ飾りや1階回廊のショーウインドウなど、これだけのものが竣工時のまま残っているのは珍しい。玄関欄間の草花模様など、上質なアールデコの世界がここにある。ここでは3階の高島屋史料館も見学しておきたい。そのときエレベータホールまわりの濃厚なアールデコを見ることになろう。

出所:『京都・大阪・神戸 名建築さんぽマップ増補改訂版』(エクスナレッジ)より抜粋

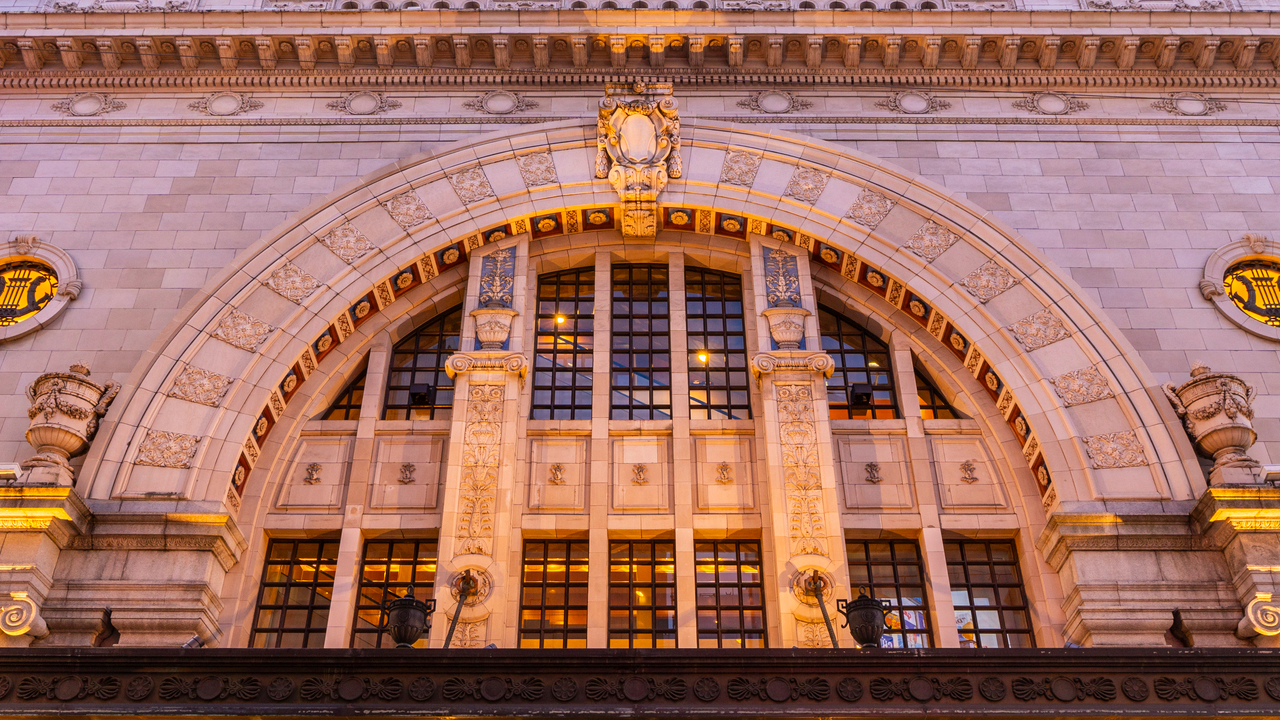

10.今なお“なんばの顔”として君臨「高島屋大阪店」

御堂筋突きあたりの高島屋大阪店は、大阪の建築家久野節の作品である。よく見れば、先の東別館よりあっさりしているのがわかる。コリント式の列柱とその上のフルーツバスケットや壺などは派手だが、それ以外は案外淡白だ。正面玄関上の羽の生えた車輪は南海電鉄のマークだそうだ。南海電鉄は高野山への路線もあるので仏教の法輪を模しているのかも知れない。

11.村野藤吾が手がけた? お笑いの聖地「吉本会館」

村野が亡くなったのが1984年だから、彼自身がこの吉本会館にどこまで関わっていたのかわからない。でも、2階の大窓の両脇に小さなテラスがあること、その手すりが独特のデザインであることなど、随所に村野カラーが出ている。タイルの斜め貼りを右上がりと右下がりとを交互に繰り返すので、じっと見ていると壁が膨らんでいるように見える。斜め貼りを45度から少し傾けることでこの効果を出している。前代未聞の錯視貼りである。

12.巨大なモザイクタイル壁画ビル

道頓堀川沿いのコムラード・ドウトンビルは、道頓堀筋側の外壁を大きなタイル壁画で飾っている。村野藤吾は、名古屋の丸栄百貨店(1953年竣工、2018年解体)で大きなタイル壁画を作ったが、ここはそれよりも大きい。タイル壁画やタイルの飾り貼りは村野作品の見どころのひとつだ。さて、これが何を表しているのか謎である。かつて町歩きの仲間が、三角形と円の模様映写機ではないかと言っていた。道頓堀筋は映画館街でもあったから、さもありなんである。

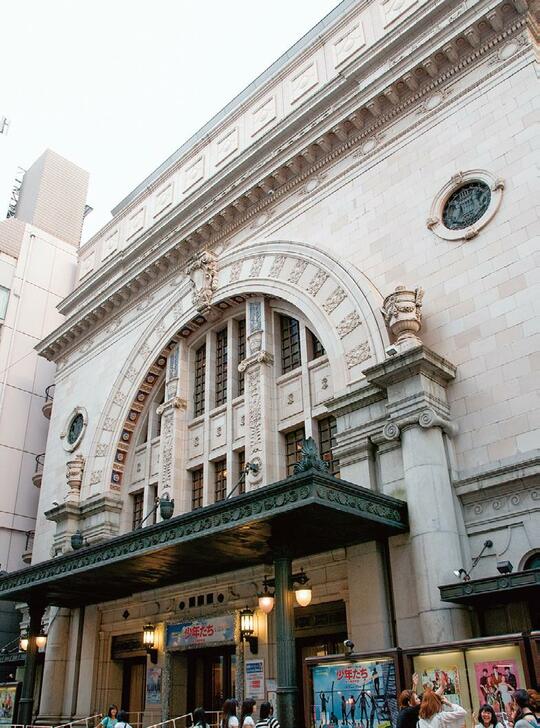

13.「道頓堀の顔」だった

ルート最後の大阪松竹座は、もう外壁しか残っていないが、案外単純なのがわかる。木村得三郎にせよ久野節にせよ、鈴木禎二のような濃厚なデザインは好まなかったようだ。ここの劇場は客席が横に長く舞台が見えにくかった。3階席も高すぎてやはり舞台がよく見えなかった。ここは西洋風の劇場としてではなく、芝居小屋の桟敷として設計されていたのだ。江戸時代のここは道頓堀に面した劇場街で、観客も役者も船でやってくる。サーカス小屋のようなむしろ張りの仮設テントの並んだワンダーランドだったのだ。だからこそ、この大きなアーチは道頓堀を向いている。

円満字 洋介

建築家