| 名 称 |

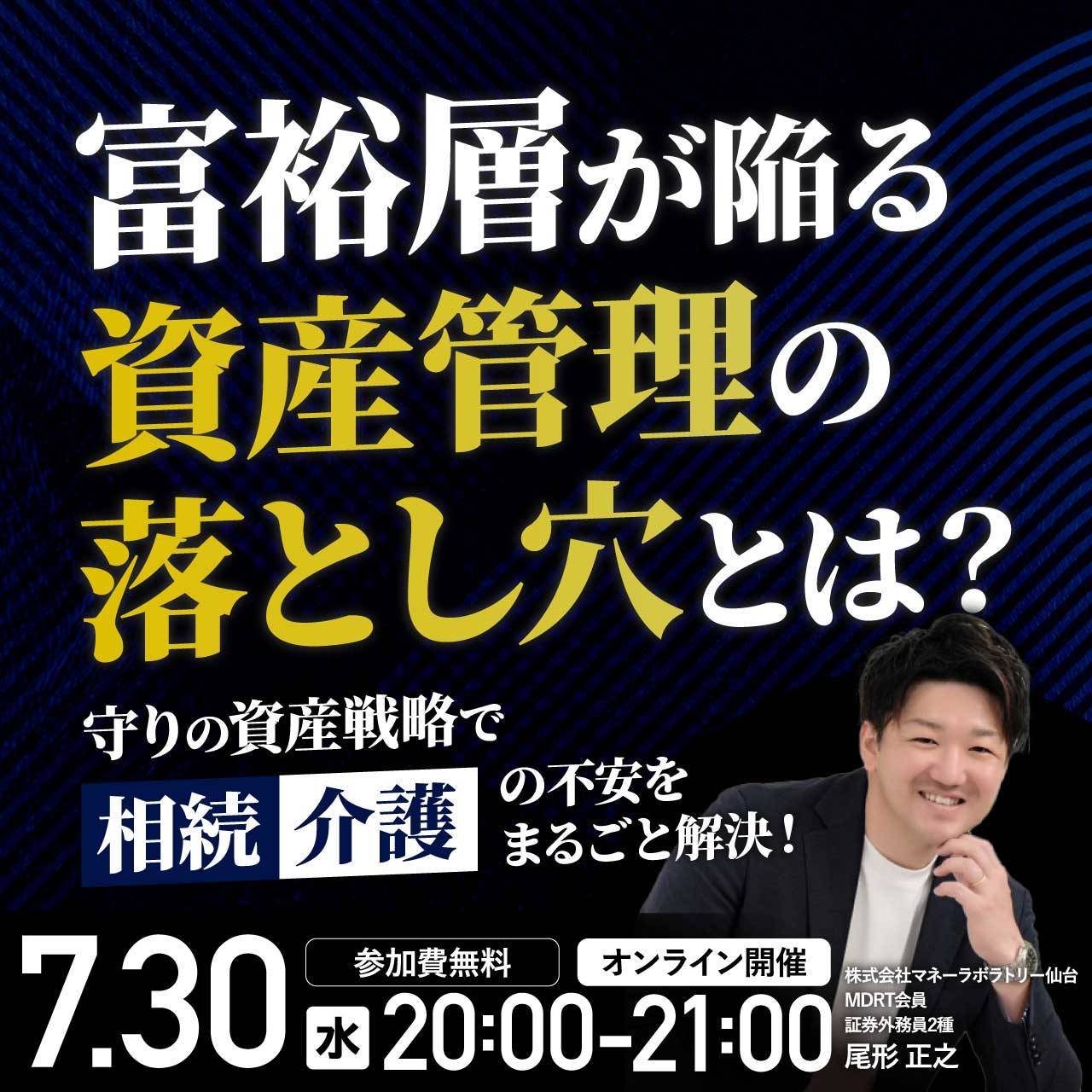

“富裕層”が陥る資産管理の落とし穴とは?《守り》の資産戦略で「相続」「介護」の不安をまるごと解決! |

|---|---|

| 日 時 | 2025年7月30日(水)20:00~21:00 |

| 会 場 | オンライン開催 (※視聴方法につきましては、お申し込み後、別途ご案内いたします) |

| 講 師 | 尾形 正之 株式会社マネーラボラトリー仙台MDRT会員証券外務員2種 |

| 参加費 | 無料 |

| 主 催 | アクサ生命保険株式会社 |

「分散」だけでは不十分…現代富裕層が知るべき資産戦略の本質

現在の資産形成に確かな手応えを感じていますか?

もし、NISAや不動産投資といった「分散投資」を行っているにもかかわらず、漠然とした不安が拭えないとしたら……。それは現代社会特有の「見えないリスク」に晒されているからかもしれません。円安、歴史的な物価高、そして予測不能な社会情勢の変化は、築き上げてきた大切な資産と、愛する家族の未来に、かつてない影響をおよぼしています。

本セミナーでは、単なる資産増加だけでなく、「守り」の視点から富裕層の皆様の資産を盤石にするための戦略について株式会社マネーラボラトリー仙台の尾形正之氏が解説します。

現在の資産形成に不安を感じている方、相続や介護を具体的に検討しはじめた方、そして「家族に負担をかけたくない」と願う方へ。

あなたの資産と家族の未来を護るための第一歩を踏み出しましょう!

<セミナー内容>

●従来の「分散投資」の限界と、いま本当に必要な「質」を高める資産保全とは

●家族間の争いを避け、次世代へ円満に引き継ぐ「相続対策」

・遺産分割トラブルの原因と、元気なうちにするべき事前準備

・減らさずに子どもへ渡す方法

●現代日本の介護事情:かかる費用と「想定外」の負担

・自宅介護、施設入居…ケース別費用シミュレーションと公的支援の限度

・認知症による「資産凍結リスク」とその回避策

・要介護認定から介護保険サービス利用までの流れと注意点

★講師メッセージ★

資産運用もしている。不動産も持っている。それでも、将来に対する不安が消えない──。このような声を、私たちは数多く耳にしてきました。

経済や制度が目まぐるしく変わるなかで、 “正しく備える”ことが、ますます難しくなっています。

「このままで本当に大丈夫なのか……」 そう感じたことのある方にとって、本セミナーが“見えなかったリスク”を照らし、 次の一歩を踏み出すきっかけになればと思っています。

資産を築くことと同じくらい、 それを守り、引き継ぐ設計が重要です。

どんな不安にも必ず答えがあります。 まずは“知ること”、そして“相談すること”から始めませんか。

本セミナーはアクサ生命の依頼により株式会社幻冬舎ゴールドオンラインが集客し、アクサ生命が開催いたします。ただし、参加者の受付登録・参加者情報管理については株式会社幻冬舎ゴールドオンラインが責任をもって行います。

・参加者の画像、音声は公開されません。講師からも見えません。

・セミナーでは、匿名やニックネームでの参加が可能です。

・セミナー内での特定の商品のご案内はありません。

AXA-C-250626-0812

※保険業、保険代理業および当社の事業に一部または全てが同類・類似する生業の方のご登録は固くお断りします。またお申込み後、保険業界関係者様と判明した場合は、参加をご遠慮いただきますので、ご了承ください。

主催:アクサ生命保険株式会社

問い合わせ先:アクサ生命保険株式会社 市場開発部

〒108-8020 東京都港区白金 1-17-3 NBFプラチナタワー

TEL:03-6737-7240(平日 9:00~17:00 対応)