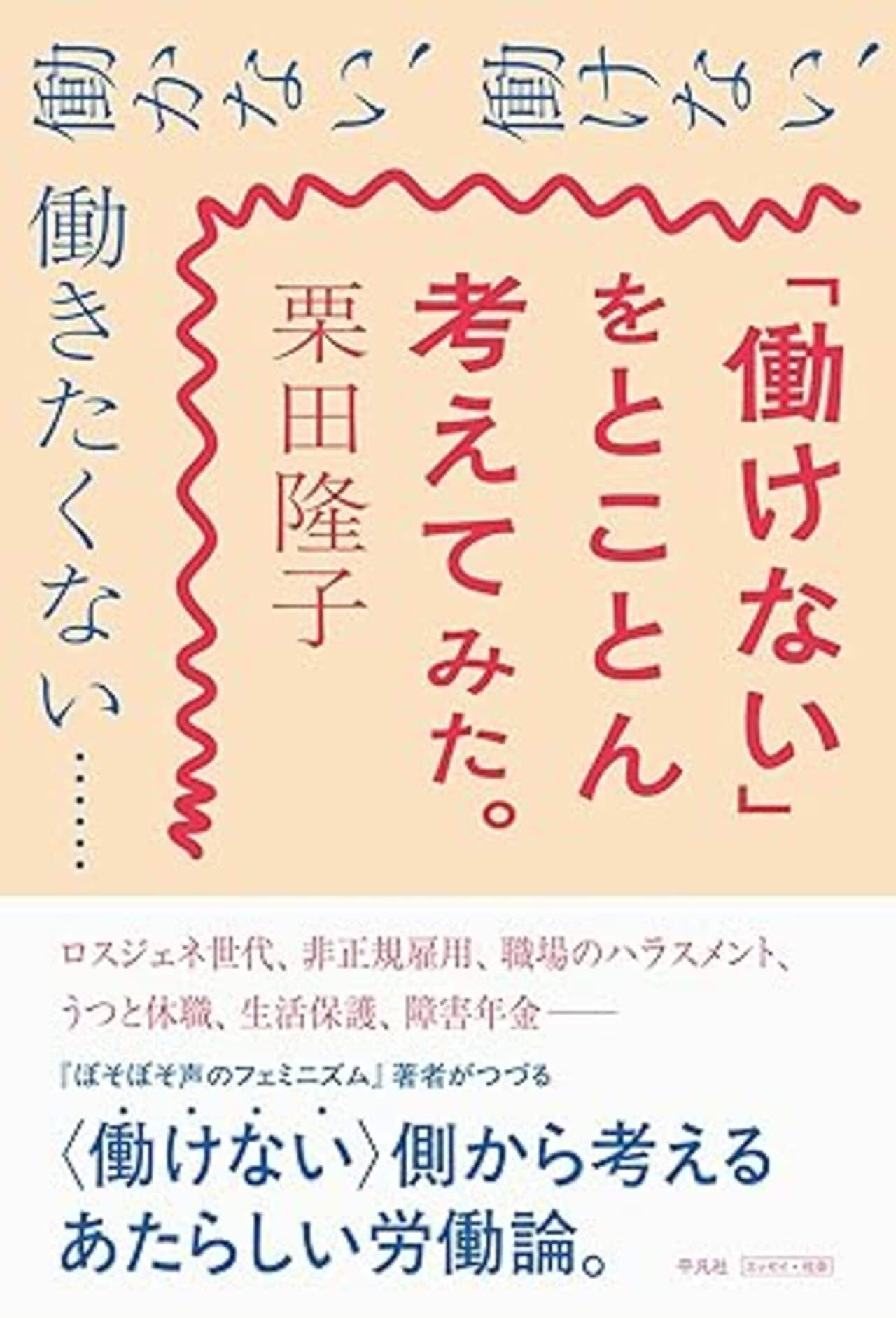

良くも悪くも収入が安定しないフリーランス。生活に困窮する事態に陥るケースもあるが、「生活保護を受ければいいのでは?」と聞かれると、そうもいかない複雑な事情があるという。本記事では、長年非正規雇用で働きながら社会問題について発信してきた文筆家・栗田隆子氏の著書『「働けない」をとことん考えてみた。』(平凡社)を一部抜粋し、フリーランスの困窮や福祉制度などにおける“イレギュラー”な扱いについてご紹介する。

全財産4,000円とギリギリの状況でも「じゃあ生活保護を」とは言えない理由…〈フリーランス困窮〉の複雑な実情

原稿料や講演料で収入を得るフリーランスの微妙な立ち位置

6月は気候や気圧の影響により仕事ができなかったということもあり、私の財布の事情は非常に厳しくなっていった。私の状態はさして変わらないものの障害の等級が下がったために受給できる年金額が今までの半額となったからだ。

その後再申請して等級の変更を検討し直す旨を厚生労働省に訴えたが、その時に提出した医師の診断書に基づく内容では決定を覆すには至らないという理由で却下された。

制度上、その結果に対する異議申し立てをするのは可能だが、一度却下された判断を覆すことは難しく、それならばもう一度申請そのものを新たにした方がいいだろうという結論に達した。日本の精神病院には患者の身体拘束や、入院期間の長さなどの問題がいくらでもあるわけだけれど、この医師の診断書と年金制度の関係にも私は疑問を感じている。

心身の調子は相変わらず(何度も言うが天気や気圧の影響を受けまくりながら)良くなったり悪くなったりしているにもかかわらず、障害の等級が下がったことがいまだに腑に落ちない。

私の経済状態も当然じわじわと逼迫していき、とうとう先月は貯金を含む全財産が4,000円しかない時があった。その翌日には知人が回してくれた仕事のアルバイト代が振り込まれたのでなんとかサバイブできたものの、地に足がつかない生活を送ること数十年の私もさすがにどうしたものかと考えた。

貧乏自慢みたいな話になってしまったが、「生活保護ではダメなの?」と思う方もおられるだろう。

だが、今の私は生活保護の受給条件となる世帯収入を微妙に上回っている。とはいえフリーランスとは「真に安定していないもの」という二つ名をつけてあげたいほどに、少なくとも私の場合はお金の余裕がある時期がずーっと続くわけでもなく、枯渇する状況がずーっと続くわけでもない。おかげで金銭感覚が変なことになってしまった。

派遣なり非正規社員として勤めている場合は、低収入であっても「月々に定期的に収入がある」ということを念頭に置いて生活を組み立てることができる。けれども原稿料や講演料などのお金はいつ入ってくるのかわからない。

「毎月、〇〇日には必ずお金が入る」ということはフリーランスではあり得ない。私はまだ障害年金が定期的に入るだけマシ(障害年金がマシというのも微妙ではある)だが、それでもフリーランスの仕事が中心になってからは、お金は「働いたら定期的に入ってくるもの」から「(仕事をし終えて)忘れた頃に突然降ってくるもの」という感覚になってしまった。