一般に砂糖は健康によくないと言われ、甘みをキープするために人工甘味料で代替している商品も少なくありません。しかし、本当に人工甘味料を使えば糖尿病発症などのリスクを減らせるのでしょうか? 本記事では米国老年医学の専門医である山田悠史氏による著書『健康の大疑問』(マガジンハウス)から一部抜粋して、砂糖や人工甘味料に関する調査結果について解説します。

糖尿病対策として「砂糖の代わりに人工甘味料を使う」…これ本当に意味あるの?【内科専門医が解説】

1日平均で250ml飲む習慣と糖尿病リスクとの関連

この研究では、1日あたり平均的に250ml飲む習慣がどのぐらいの糖尿病リスクと関連するのかを推定しています。250mlというのは、500mlのペットボトルの半分なので、それぞれソーダのペットボトルを1日半分ほど飲む習慣、「ソーダだと体に悪い」といってゼロソーダのペットボトルを1日半分飲む習慣、「いや、ゼロソーダすら体に悪そうだから果物にしている」といって100%フルーツジュースを飲む習慣と置き換えられるかもしれません。

すると、1日あたり250mlのソーダを飲むグループ(実際には、砂糖含有飲料)で18%、ゼロソーダで25%、フルーツジュースで5%の糖尿病発症増加との関連を認めていました。また、肥満の影響を調整してみると、それぞれ13%、8%、7%という数値が認められました。

これらの数字は、実際には「幅」のある数字で、その「幅」には重なりがあるので、これらの数字を単純比較してソーダの方が良い、フルーツが良いと論じることはできないのですが、「どの飲料を選んだとしても、習慣的に飲んでいる場合、2型糖尿病の発症リスクに可能性」が導かれます。

ただし、ゼロソーダやフルーツジュースのデータでは、「出版バイアス」と呼ばれるバイアスが疑われている点に注意が必要です。「出版バイアス」というのは、研究を行って否定的な結果が出た場合に、肯定的な結果が出た研究と比べると出版されにくいということに起因するバイアスです。

例えば、「ゼロソーダでも糖尿病は多く起こるだろう」と仮説を立てている研究者が、自分の仮説を証明するために研究を行い、「糖尿病は増えない」という結果がデータで示された場合、「いや、そんなはずはない」といってその結果を公表せずに捨ててしまうということが起こりえます。

過去のデータを集めてきて行うメタ分析のような研究の場合、肯定的な結果ばかりが集まって、出版バイアスが増幅され、結果として、現実世界で起こっていることと異なるデータが導かれてしまう事態が起こりうるのです。

少し横道に話が逸れてしまいましたが、今回の研究からは、「砂糖含有飲料の習慣的な消費は、2型糖尿病発症リスクとの関連が見られる」という結論が導かれました。また、人工甘味料やフルーツジュースでも同様の関連が見られたものの、出版バイアスの可能性が否定できないため、前者ほど明確な答えはこの研究では得られませんでした。

こういった研究を根拠に、砂糖の摂取は抑えるのが望ましく、人工甘味料は良い置き換えにならない可能性を指摘できます。

甘味料の種類に関わらず摂取を抑えたほうがよい

まだ明らかではない点も残されていますが、砂糖摂取の習慣は、どうやら2型糖尿病発症との関連があるといえそうです。2型糖尿病は、「しめじ」(神経、目、腎臓)に代表される各臓器の障害につながる生活習慣病の一つです。防ぐ方法があるのなら、防ぎたいところです。

ただし、あくまでここでは「習慣」的な摂取について論じており、たまに楽しむスイーツを否定するものではありません。そんな私も、この原稿を書きながらモンブランを楽しんでいます。

習慣的な摂取があると、ゼロに変更しても、相変わらず糖尿病発症リスクが増加する可能性があります。たまに楽しむ分には構わないでしょうが、長い目で糖尿病発症リスクを減らすためには、甘味料の種類にかかわらず、ソーダの摂取量を全体に抑える必要がありそうです。

※1:Imamura F, O’Connor L, Ye Z, et al. Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages, and fruit juice and incidence of type 2 diabetes: systematic review, meta-analysis, and estimation of population attributable fraction. BMJ 2015; 351. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26199070/. Accessed 14 March 2022

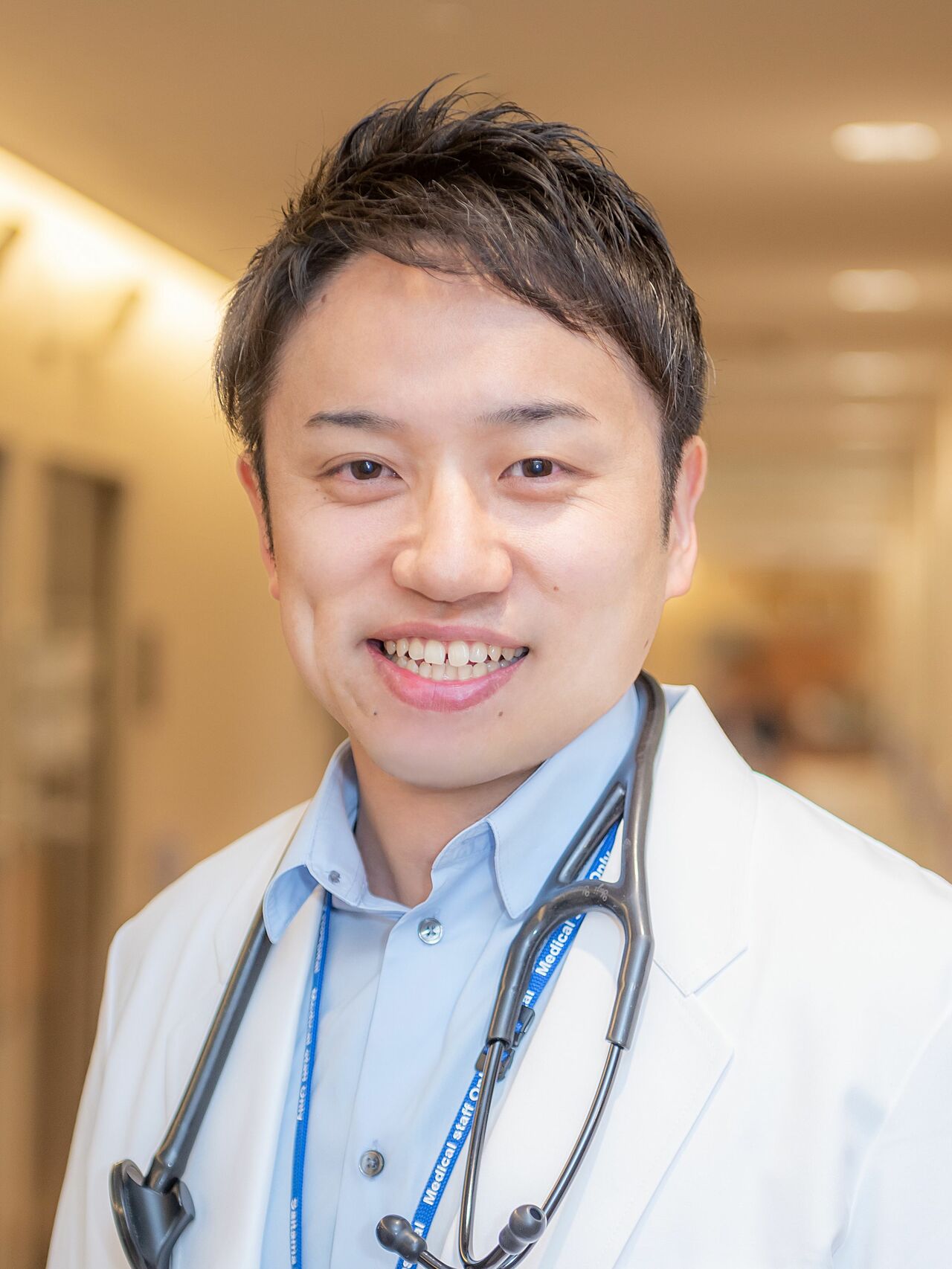

山田 悠史

米国老年医学・内科専門医