災害時、家の中は安心・安全と思っても、トイレの水洗機能は止まる可能性があります。いざというとき困らないよう、普段から自宅トイレの構造をチェックし、非常時の対応を想定しておくことが大切です。防災トイレ専門家である加藤篤氏の著書『トイレからはじめる防災ハンドブック』(学芸出版社)より、災害時のトイレのチェック箇所、使用時の注意項目を見ていきましょう。

断水時、風呂の残り湯や雨水があればトイレも流せるが…〈洗浄タンク〉ではなく〈便器〉に直接流したほうがいい「意外なワケ」【防災トイレ専門家が助言】

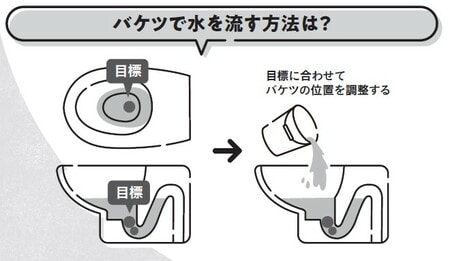

断水時にバケツで水を流す方法

断水したとしても、排水管や下水道等が機能していればバケツで便器に水を流すことができます。もちろん、それなりの水量を確保できることが前提です。

バケツで便器に水を流すにはコツが必要です。家庭の大便器には様々なタイプがあり、設計洗浄水量が異なるので、バケツ洗浄に必要な水量も異なります。ただし、コツを掴めば3〜6リットルで流せるようになります。ぜひ練習してみてください。バケツ洗浄の手順を以下に説明します。

②本物の大便では気が引ける場合、トイレットペーパー(シングル)90cmを8つ折り(正方形)にしたものを4つ(ダブルなら2つ)作成し、それを重ねて疑似的な便とします

③疑似的な便を大便器の封水の真ん中に置いて、しっかりと水に浸します

④バケツの水で大小便を便器奥に押し込むように素早く流します(バケツの水が常に大小便に当たり続けるように流します)

⑤トイレットペーパーと水がゴボゴボッと吸い込まれるように流れていけば成功です

バケツ洗浄後に封水が少なくなったら、少し水を足してください。排泄後に使用したペーパーは詰まりの原因になるので流さずに分別してください。

http://www.shasej.org/iinkai/200603/20200603.pdf

出所:『トイレからはじめる防災ハンドブック』(学芸出版社)より抜粋

洗浄タンクに水を入れるとトラブルの原因になる?

災害時であっても排水管や下水道等に異常がなければ、便器に水を流すことができます。

水洗便器は設計水量が決まっています。大小便やトイレットペーパーを適切に流すには、6リットル便器であれば6リットルを流すことが必要です。8リットル便器であれば8リットル必要です。便器から排出し、建物内の排水管を通って、下水道等まで運ぶことが必要になるからです。

しかし、災害時は十分な水量を確保できません。そのときの対応方法として風呂の残り湯や雨水等を活用する方法があります。この場合、バケツ等で直接便器に流すようにしましょう。

洗浄タンクに水を入れることはおすすめできません。その理由は次の3つです。

②風呂の残り湯や雨水等には、雑菌が入っているので、そのような水を入れてしまうとカビ等の発生の原因になります。

③洗浄タンクを使用する場合、設計水量を注水する必要があります。設計水量より少ない水だと上手く便器洗浄できない、もしくはつまりの原因になります。断水時は水が貴重です。

トラブルを感知するには「汚水マス」のチェックが有効

地面と建物では地震による挙動が異なるため、特に排水横主管が建物の外に出る部分や地下に埋設されている部分は、破断したり詰まったりする可能性が高くなります。液状化により砂等が管内に流入することもあります。こうしたトラブルはどのように点検すればよいのでしょうか。

こんなときは、排水横主管が建物の外に出て下水道等に接続するまでに数か所設けられている点検口である「汚水マス」が役立ちます。塩化ビニール素材の汚水マスのフタであれば、マイナスドライバー等で開けることができます。大きさは、片手が入るくらいのものから人が入れるほどのものまで様々です。

敷地内の汚水マスが隆起していないか、汚水マスや排水管がある場所が大きく地盤沈下していないか、汚水マスの内部に異常がないかどうかを確認しましょう。異常を判断するには、平常時の状態を把握しておくことが必要です。汚水マスの位置、外観、内部の構造、汚水が流れている状況などを写真で記録して関係者で共有しましょう。目視で外観や内部に異常がある場合は、水洗トイレを使用しないことをおすすめします。

加藤 篤

NPO法人日本トイレ研究所 代表理事