なぜ、今「児童発達支援事業」が求められているのか…

>>>>>>>>記事を読む<<<<<<<<

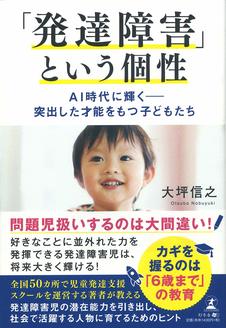

「発達障害」は、他人から辛さが見えにくい

発達障害の厄介さは、そのつらさが目に見えにくく、大変さを共感してもらいにくいことです。

たとえば、学習障害で音読が上手にできない子どものことを考えてみましょう。ほかの分野については支障がなく、文字もまったく読めないというわけではない場合、本人も周りも学習障害だと気づかないことがあります。そうすると、本人の努力が足りないのではないかとか、怠けているだけなのではないか、などといわれることがあります。

もしあなたが学習障害だったとして、国語の授業中のことを想像してみてください。

あなたは、クラスメートが音読している間、一生懸命に教科書の文字を追い、必死について行こうとします。それにもかかわらず、読んでいる箇所を見失ってしまいました。焦って追いつこうとしますが、一向に見つかりません。

そういうときにかぎって先生に指名され、途端にうろたえてしまいます。早く続きを読みなさいと急かされるほどに、焦って手のひらに汗がにじみ、先生の呆れたような視線や、クラスメートの声もなくクスクスと笑う声に、じっとうつむいてひたすら耐える……。

それがあなたの日常だったとしたら、どうでしょう。

「こんなに一生懸命やっているのに、みんなと同じように教科書を音読することさえできないなんて、自分はダメな人間なのかも」と、どんどん自己イメージは下がってしまいます。

風邪であれば、咳が出たり鼻水が出たりして、周囲もそのつらさをよくわかっているので、休養をとることを勧めたり、不快な症状を和らげるための知恵を教えてくれたりします。

しかし、発達障害の場合は、周囲に発達障害に対する理解が十分になければ、発達障害だということに気づいてすらもらえません。定型的な発達をしている子どもが難なくこなすことができないと、「こんなこともできないなんて、ダメな子だ」などと否定される経験を多くすることになるでしょう。物心ついたときから、そんな環境に身を置かざるをえなければ、自己肯定感が育ちにくいのも当然です。

「発達障害であること」が不幸というわけではない

発達障害の原因は、脳の中枢神経系の機能障害であるとされています。それにもかかわらず、いまだに、本人の性格によるものだとか、親のしつけが悪いなどと誤解し、心ない発言をする人もいるのが現状です。

発達障害の子どもにとって一番不幸なのは、発達障害そのものではありません。周囲の対応によって、自分はありのままで価値があるのだと感じられず、生きづらさを抱えながら生きていかなければならないということなのです。

発達障害の子どもは、その特性から「問題児」として扱われやすいといえます。授業中に教室を飛び出してしまい、先生がそれを追いかけるために授業を中断しなければならないということが頻繁にあれば、「問題児」とされるのも仕方ないという見方もあるでしょう。

しかし、問題があるのは発達障害の子どもの方なのでしょうか。

社会で求められる人材像は、時代とともに変化している

今、社会で求められる人材像は、時代とともに変化しています。たとえば、戦後の高度経済成長の時代であれば、決まったやり方に沿って、正確に素早く物事を処理できる人材が求められていました。いわば、1を100にできる人物が重宝されたのです。

しかし、現代は科学技術の進歩により、コンピューターやAIにできることがどんどん増えています。すると、物事を正確に迅速に処理するという仕事は、次々に機械に取って代わられます。子どもたちが成人する頃には、現在ある職業のうち、65%がなくなるといわれるのもそういった理由からです。

これから求められるのは、知識を組み合わせて、新しいことをつくり出せる人。時代の流れを乗りこなせるスピード感をもって、0から1を生み出せる人材です。

その価値観で考えると、発達障害の子どもたちはすばらしい才能を持っています。自分の好きなことを、夢中になって追求できる特性を持った発達障害の子どもたちは、イノベーションを起こせる素地を持っているのです。スタンフォード大学で新しい分野をつくり出した人の7割は発達障害だったといわれています。

そのような発達障害の子どもの才能を伸ばせないどころか、潰してしまう教育システムには、疑問を抱かずにはいられません。

注目のセミナー情報

【資産運用】5月8日(水)開催

米国株式投資に新たな選択肢

知られざる有望企業の発掘機会が多数存在

「USマイクロキャップ株式ファンド」の魅力

【国内不動産】5月16日(木)開催

東京23区×新築×RC造のデザイナーズマンションで

〈5.5%超の利回り・1億円超の売却益〉を実現

物件開発のプロが伝授する「土地選び」の極意