なぜ、今「児童発達支援事業」が求められているのか…

>>>>>>>>記事を読む<<<<<<<<

子どもに、早い時期に「文字」を教えるメリット

早い時期に文字を教えると、どんなメリットがあるのでしょうか。

ひらがなを覚えた時期と学力の関係を、東京の11校の小学校が調査をしたところ、ひらがな読みの時期が早いほど、学力によい影響があるという調査結果がでました。

文字を早くから覚えた子どもは、他の子どもより、はるかに思考力が高い子どもに育つそうです。

それでは、どのようにしたら、子どもが無理なく文字を読めるようになるのでしょうか? そのステップを紹介しましょう。

子どもの目につくところに「あいうえお表」を貼る

幼児期は、入った情報を繰り返し、自動的に処理する能力があります。

繰り返し情報が入ると、ある時期になると、その規則性を理解することができるのです。文字を読むことは、1~2歳の子どもにはまだ早いと思われがちですが、この頃でも文字を「認識」することはできています。

ですから、文字を繰り返し見せ、読んでいると、早く文字読みができるようになるのです。まずは、環境を整えることが大切なのです。

子どもの目に付くところに「あいうえお表」を貼りましょう。そして、繰り返し「あいうえお表」を読んであげましょう。早い時期から環境を整えると、子どもは自然に興味を持ちます。

この点では、文字が書いてある「つみき」や、文字の形をしたスポンジパズルは、遊んでいる間に文字情報が入ってくる便利な教材です。

赤ちゃんの時から遊び場に置き、口にくわえたり歯固めにすることもありますが、大目に見て利用してください。

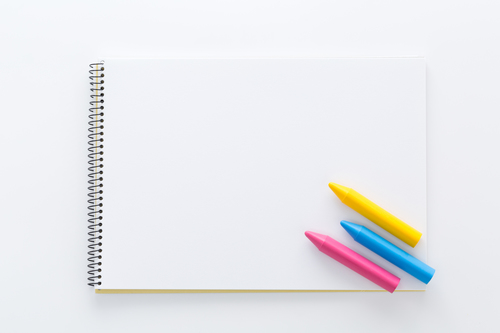

文字を早くから書けるようになる「コツ」は?

鉛筆をスラスラ動かすのには、力加減が必要です。

子どもは力を入れすぎたり、力が足りなかったり、書くスピード加減が難しいため、いきなり鉛筆を持ってひらがなを書かせても、弱々しいガタガタした線になったり、力を入れ過ぎて、緩やかに曲線を書くことができず、うまくいきません。

以下、文字書きを進めていくコツをご紹介します。

注目のセミナー情報

【国内不動産】4月25日(木)開催

【税理士が徹底解説】

駅から遠い土地で悩むオーナー必見!

安定の賃貸経営&節税を実現

「ガレージハウス」で進める相続税対策

【資産運用】5月8日(水)開催

米国株式投資に新たな選択肢

知られざる有望企業の発掘機会が多数存在

「USマイクロキャップ株式ファンド」の魅力